di Andrea Cafarella

Guardando attraverso il buco

Il post-esotismo come strumento di reinterpretazione del reale

Breve nota a margine di «buio 1» e di Black Village

«Gli ultimi giorni, Lutz Bassmann li trascorse come tutti noi, tra la vita e la morte».

Antoine Volodine, Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima

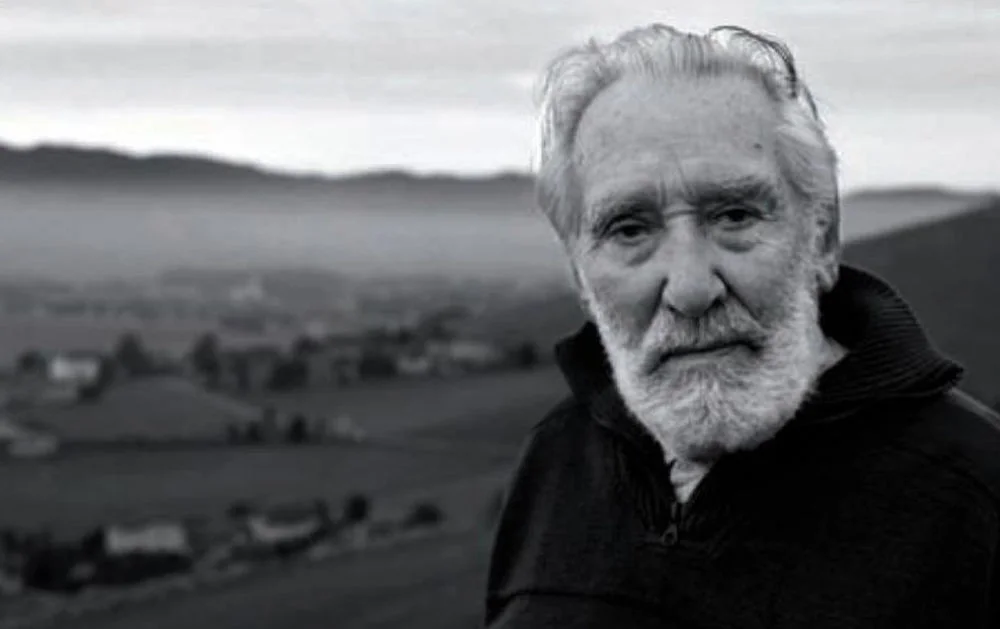

Se dovessi indicare un autore vivente degno di restare, di essere studiato per secoli, per comprenderne l’esempio, sarebbe di sicuro Antoine Volodine. Ultimo erede di quella immensa tradizione letteraria che attraversa l’opera di Honoré de Balzac e di Marcel Proust, trovo che sia uno dei pochissimi scrittori – cui ancora batte il cuore in petto – in grado di misurarsi con i giganti del passato. Capace ancora di dire qualcosa – a prescindere dal fatto che questo qualcosa sia: nulla.

Seppure il suo immane lavoro letterario non sia ancora terminato e sia minimamente tradotto in lingua italiana, credo sia finalmente possibile oggi scorgerne la punta affiorante dall’acqua.

Ciò a cui ci approcciamo si tratta pur sempre di una minima parte del suo lavoro, mi scuso quindi se i miei ragionamenti intorno a questo, ancora parziale, orizzonte della sua creazione, risulteranno – oggi come in futuro – insufficienti o di natura errata. Quello che ho cercato di fare, nelle poche pagine che seguono (e che precedono un suo breve testo), è di individuare la qualità fondamentale che rende la prosa di Volodine così penetrante e straordinaria, per non dire “illuminante”. Nel farlo ho scelto di considerare esclusivamente e sineddoticamente – e spiegherò in modo più approfondito le motivazioni di questa mia scelta – il breve testo che apre l’appena pubblicato da 66Thand2Nd (nella traduzione italiana di Albino Crovetto e Ida Merello) Black Village di Lutz Bassmann.

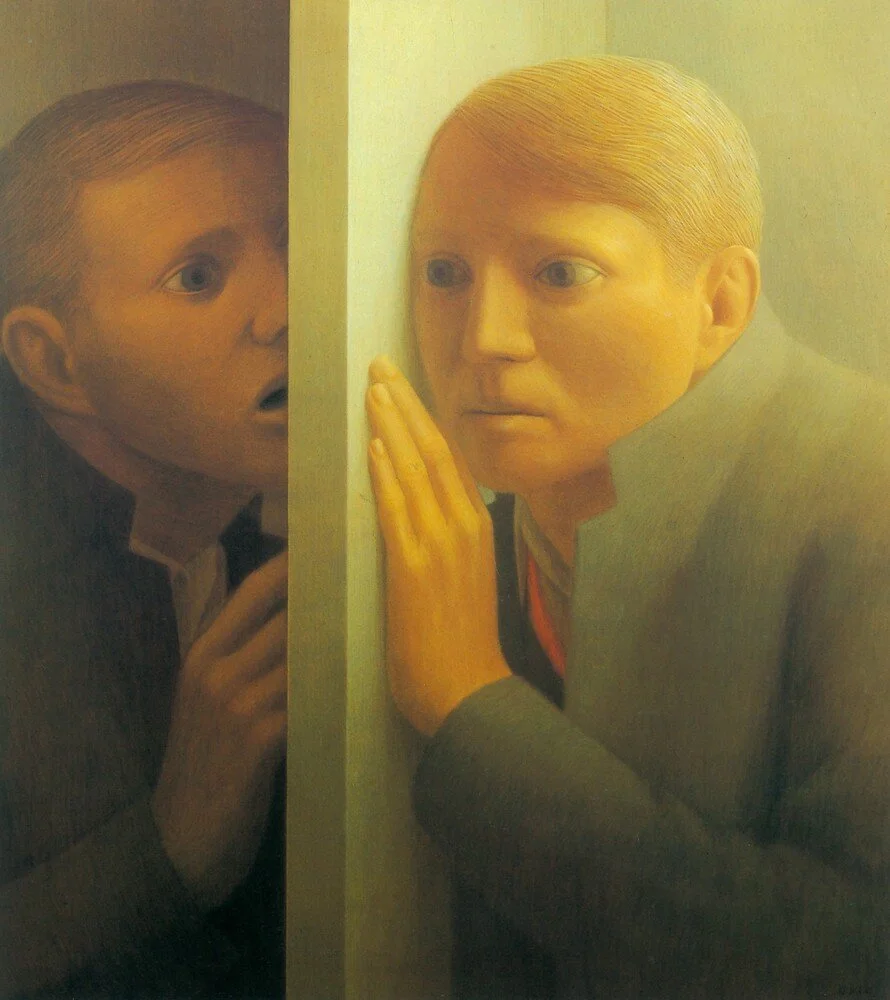

Lutz Bassmann

«Quando l’ultimo sopravvissuto nell’elenco dei morti – in questo caso, Bassmann – avrebbe balbettato la sua ultima sillaba, allora, sia di qua che di là dalla storia, soltanto il nemico avrebbe conservato il diritto d’incedere a testa alta, invitto, invincibile, e, tra le vittime del nemico, più nessun portavoce si sarebbe fatto avanti per interpretare o reinterpretare sino alla fine questa o quella delle nostre voci o per amarci».

Antoine Volodine,

Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima

Iniziamo col fare presente, al lettore neofita dell’opera post-esotica, uno dei tratti distintivi più evidenti della letteratura volodiniana: l’uso di eteronimi. Caratteristica che è stata più volte sottolineata e analizzata e, forse esageratamente, enfatizzata, anche alla luce della lezione del grande Pessoa.

L’invenzione dei nomi, nei libri di Antoine Volodine, tuttavia, assume una connotazione più generale e significativa. Poiché non si tratta esclusivamente del tentativo dell’autore di scomparire, come poteva essere per Neera o per gli Honorio Bustos Domecq e Benito Suarez Lynch di Borges e Casares. Ogni oggetto e ogni soggetto di Antoine Volodine è trasfigurato attraverso la creazione del suo nome, di una nuova denominazione che genera la metamorfosi dell’identità stessa di ogni cosa.

Così, viene a crearsi quella corrente letteraria chiamata «post-esotismo». Si tratta infatti di un movimento immaginario, artefatto, di cui il suo stesso ideatore, Antoine Volodine, è il portaparola, e le cui voci, gli autori che ne fanno parte, sono semplicemente degli eteronimi usati dallo stesso Antoine Volodine. Essi stessi, inoltre, in forma di personaggi, vivono – per così dire – all’interno del mondo che descrivono. E il luogo nel quale sono siti è anch’esso composto di eteronimi, oggetti e personaggi che non esistono nel mondo reale ma solo in un universo che non esiste se non negli scritti di autori, anch’essi inesistenti e inventati dall’unico autore post-esotico: cioè Antoine Volodine. Cosa che, in fondo, a ben pensare, è l’operazione che compie qualsiasi autore di narrativa. Resa palese, in questo caso, dalla ricerca di un marcato esotismo, di una distanza, piuttosto che da un tentativo di arrivare a una irraggiungibile verosimiglianza al reale.

«Parola per parola, rantolo dopo rantolo, Lutz Bassmann lottava perché quell’edificio mentale destinato a tornare alla polvere continuasse a esistere».

Antoine Volodine,

Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima

Manuela Draeger, Elli Kronauer, Infernus Iohannes, Lutz Bassmann, questi e altri sono gli autori del post-esotismo. Ognuno di essi ha una propria personalità, un proprio stile, un ruolo diverso dagli altri. In qualche modo esistono, singolarmente. Lutz Bassmann, come viene indicato nella Lezione undicesima, è l’ultimo rimasto, il portavoce dell’ultima lezione del post-esotismo.

Ho deciso di congegnare la mia analisi – da considerare come una breve nota a margine – a partire dal primo testo (che alleghiamo per gentile concessione dell’editore) contenuto in Black Village per due motivi: in primo luogo, come ho già scritto, abbiamo la possibilità (almeno tutti coloro non sappiano leggere il francese) di reperire soltanto nove titoli dell’imponente bibliografia ascritta al post-esotismo (vale a dire quarantacinque libri già pubblicati dei quarantanove che verranno scritti, in totale, dal loro portavoce, per sua stessa dichiarazione). Appare subito palese da questo dato numerico che un’analisi complessiva ed esaustiva della sua produzione non è ancora possibile – né utile – in Italia [A proposito della storia editoriale di Volodine consiglio la lettura di questo lungo articolo di Tommaso Pincio] e ho quindi pensato che fosse più fruttuoso considerare un frammento minimo piuttosto che tentare un discorso complessivo su di una materia di cui ho visto e letto talmente poco. La seconda ragione che mi ha portato a imbracciare la penna, proprio in questa occasione, è che risulta evidente già nella lezione undicesima (titolo quanto mai utile alla comprensione dell’opera post-esotica) l’importanza centrale, nel complesso delle opere post-esotiche, di Lutz Bassmann, «l’ultimo sopravvissuto nell’elenco dei morti», colui a cui viene attribuito l’ultimo romånso post-esotico: Ritorno al bitume.

Penso inoltre che il ruolo cardine di Lutz Bassmann – nella lettura e nella comprensione del post-esotismo – si riveli immediatamente, con una cupa potenza sconvolgente, alla lettura di Black Village (il primo e unico libro firmato Bassmann reperibile al momento in lingua italiana), già e soprattutto, dalle prime pagine che lo compongono; ripetendosi poi, ossessivamente e con una copiosa forza espressiva, in ognuno dei frammenti che vengono raccontati. Nel loro brusco interrompersi, nelle loro sospensioni, nei loro silenzi ricolmi di significato e strabordanti di senso.

Black Village

«L’idea era di inventare raccontini, zaconti, di mettere in scena qualche personaggio creato quasi dal nulla o dai nostri vaghissimi ricordi e, soprattutto, vedere se riuscivamo a portare a termine le nostre storie e dunque a contraddire la teoria della non finitezza che Myriam, la nostra cara sorella, si ostinava a difendere».

Lutz Bassmann, Black Village

Un’altra delle eccezionali caratteristiche del post-esotismo è l’uso di nuove tecniche narrative inventate. Esse funzionano esattamente allo stesso modo degli eteronimi che consideriamo autori dei libri in questione. I narrat, i romånsi, gli intrarcane, le Shaggå. Persino la forma, quindi, è trasfigurata attraverso la lente del post-esotico. Distorta e reinventata, diventa distante.

In Black Village incontriamo i zaconti (o interronti, come li chiama Myriam, una dei protagonisti, una delle voci che raccontano).

Ogni zaconto è un racconto vero e proprio che però s’interrompe e si arresta nel nulla. Un singhiozzo narrativo. Dove il nulla che lascia parla quanto il linguaggio stesso che è possibile leggere.

«Per un momento rimanemmo in silenzio. E un momento, per noi, poteva rappresentare parecchi minuti, qualche settimana o anche un lasso temporale nettamente più lungo. Secondo Myriam, secondo quanto ci aveva esposto molto prima, il tempo intorno a noi scorreva a blocchi incoerenti, senza gradazioni di durata, con piccoli o grandi rigurgiti di cui non potevamo avere coscienza. Stando alla sua teoria, eravamo entrati non solo in un mondo di morte, ma in un tempo che funzionava a intermittenza e,

soprattutto, non si concludeva».

Lutz Bassmann, Black Village

I tre protagonisti si trovano all’interno di un mondo che è costantemente sul finire. Sopravvivono nel buio assoluto in cui si muovono – condizione frequente del mondo post-esotico. Un luogo paragonabile al Bardo Thodol descritto nel libro tibetano dei morti. Una sorta di limbo in cui il tempo assume un’altra forma e tutto è deformato dal luogo stesso in cui ci troviamo. Per questa ragione anche lo stilema narrativo cambia, si adatta al tempo del racconto che racconta. Tenta di rappresentare il nulla, il buio infinito che circonda ogni cosa, attraverso la ripetizione ossessiva e la consecutiva reiterazione della fine senza fine.

«Ora, in modo del tutto indipendente dalla nostra volontà, le nostre storie si bloccavano di colpo e come senza ragione, ed era impossibile riprenderle. Quando cercavamo di riannodarle, quelle si erano già disfatte, scurite e inafferrabili. Il seguito non era arrivato o non arrivava. Non sono zaconti, aveva concluso un giorno con dispetto Myriam, sono interronti. Ci eravamo messi d’accordo sul termine e, di tanto in tanto, uno di noi si fermava lungo il cammino, esortava gli altri due a sedersi, ad ascoltare, e ancora una volta faceva l’esperienza della parola. Con rarissime eccezioni, il fenomeno dell’improvvisa interruzione seguitava a ripetersi».

Lutz Bassmann, Black Village

Cos’è il post-esotismo

«MA CHE COS’È IL POST-ESOTISMO?»

Viene chiesto a Lutz Bassmann, in maniera «insolente e decisamente inopportuna», ne Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima.

Potremmo rispondere e definirlo dicendo che il post-esotismo è una grande creazione fantastica contenuta nei libri di Antoine Volodine, autore francese nato a, eccetera eccetera. Considerare il narratore, il meta-narratore, gli eteronimi, la finzione, la fantascienza (come, d’altronde, ho appena fatto, apparentemente). Potremmo etichettarlo, il post-esotismo. Spiegare l’operazione di Volodine ascrivendola asetticamente all’ambito del fantastico, finanche alla letteratura di genere. Si potrebbe forse delimitare il post-esotismo circoscrivendolo all’interno di quella che viene detta letteratura avanguardistica.

Eppure, la letteratura post-esotica (come tutta la grande letteratura, aggiungerei), è molto di più.

Questa idea mi è venuta leggendo un articolo in cui si definiva quella di Gombrowicz come “letteratura filosofica”. Mi è subito venuto in mente che, in fondo, tutta la Letteratura è filosofica. La grande Letteratura – nei suoi più differenti modi e forme – s’interroga, al pari della filosofia, sul senso dell’esistenza, sull’Essere in senso proprio.

E allo stesso modo è anche politica. Politica nel senso greco del termine: per la società, per gli altri cittadini, per gli altri.

Il post-esotismo, a mio parere: è filosofia e politica, insieme.

«Si tratta di rivedere il mondo attraverso il prisma deformante dei sogni» (dice Volodine in una lunga intervista apparsa su «il Tascabile» a cura di Carlo Mazza Galanti). Il post-esotismo vuole dirci – gridando – che è già tutto finito, che è veramente già tutto finito. E che l’unica cosa che ci resta – l’ultima cosa che ci resta – è il linguaggio. L’inutile linguaggio; l’inutile letteratura è tutta la miseria che abbiamo. Questa nostra ossessione di rappresentare, di autorappresentarci. Ossessione sempre più presente e malata nella post-modernità, nel periodo storico che stiamo vivendo. E che essa produce solo una piccola e mendace «fiamma salvifica», alimentata da «polveri e pezzetti di grasso», utile esclusivamente a illuderci ancora, in attesa della fine assoluta.

Questa è la filosofia di Antoine Volodine, ed è fortemente politica. Ci dovrebbe portare a riflettere: bisogna scomparire, bisogna farsi da parte nei confronti del mondo. La nostra capacità di comunicare e, attraverso il linguaggio, creare una realtà – ripeto: una realtà – non ci rende superiori, non fa altro che richiuderci nella famosa grotta. Non ci permette di vedere aldilà di un palmo nel buio.

Trovo che l’aneddoto – splendidamente socratico – che dà l’abbrivo a Black Village sia un esempio esplicito del concetto che sto seguendo nel tentativo di potere parzialmente esplicare il post-esotismo e la sua immane funzione politico-filosofica, il suo insegnamento intrinseco: guardare la realtà attraverso i sogni.

Ecco ciò che accade in «buio 1»: uno dei tre protagonisti, Goodmann, riesce ad accendere una fiammella nella sua mano [il linguaggio] che illumina parte del buio, dando [ai personaggi della storia, come a noi tutti, lettori e uomini di questo pianeta] la sensazione – o forse l’illusione – di vedere. Dandoci la falsa speranza di potere ancora inventare storie, di potere continuare a esistere e a camminare nel buio, nell’attesa di qualcosa che dia senso a tutto,È una critica inesorabile ed estremamente vitale alla realtà, al linguaggio, alla letteratura stessa. aspettando ciò che arriverà alla fine di ogni cosa, la benedetta fine di tutti i tempi, sperando di non essere poi molto lontani, ma «molto lontani da cosa?», «Non saprei».

«Ecco in quale tempo avevamo continuato a esistere, aspettando di uscire, o piuttosto aspettando ciò che doveva accadere e che non poteva essere altro che l’estinzione».

Lutz Bassmann, Black Village

* Pubblichiamo un estratto di Black Village per gentile concessione dell’editore.

1—buio 1

Molto lentamente, Goodmann fece un po’ di luce. Su di sé aveva polveri e pezzetti di grasso che per parecchi anni aveva trasportato in fondo alle tasche, proteggendoli dalla pioggia e dal pulviscolo e non scambiandoli mai con del cibo, anche in caso di fame estrema. Li aveva preservati dal naufragio in previsione del giorno in cui non avremmo più sopportato l’oscurità e, sin dall’inizio del viaggio, anni prima, ce ne parlava. Ne esagerava le qualità e usava parole entusiastiche come «untumi fotogeni», «grassi fantasticamente luminosi», «polveri poco volatili» o altre. Avevamo atteso a lungo, confortati all’idea che quella fiamma salvifica si trovasse come riserva sul corpo di Goodmann. Regolarmente, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, Goodmann tesseva le lodi dei tesori posseduti e prometteva di utilizzarli a ragion veduta, quando, per noi, sarebbe diventato intollerabile procedere attraverso i pericoli, attraverso le smisurate angosce e le tenebre. Ed ecco che l’ora era giunta.

Sentivamo Goodmann spargere goffamente una dopo l’altra le polveri che aveva nascosto dentro scatoline spesso inadatte o in saliere il cui coperchio corroso dal tempo non rispondeva alle sue aspettative, resisteva ma poi si sfaldava tra le dita. Le polveri si diffondevano intorno a noi, sperperate e inutili. Goodmann, al centro dell’attenzione, non diceva niente, non gemeva per la stizza, ma noi ne sentivamo il respiro sempre più affannoso, soffrivamo con lui per empatia e avvertivamo l’orrore di quel progressivo insuccesso che rischiava di coinvolgere e sbalordire, disilludere e sconcertare con la stessa intensità sia lui che noi. I minuscoli pacchetti si laceravano non appena Goodmann li sfiorava con la carne delle falangi o con il bordo delle unghie; le mini-scatole non si aprivano, resistevano ai suoi tentativi per quanto prudenti, poi cadevano in terra o si rompevano, esplodevano, liberando con un breve sospiro una minuscola, irrecuperabile nube. Dai diversi rumori avevamo dedotto di trovarci su una piattaforma, su un camminamento di legno solido, o su una passerella perfettamente stabile o sul palcoscenico di un teatro. Goodmann apriva i sacchetti di untume fotogeno senza perdere la pazienza e rallentava i gesti sperando di trasmettere all’untume il senso della lentezza. Non funzionava affatto.

Poi una fiamma grossa come un seme di soia, e appena più brillante, spuntò dalla mano sinistra di Goodmann, sul dorso della sua mano sinistra, all’incirca a livello della biforcazione fra l’anulare e il medio.

«Non avvicinatevi» ordinò Goodmann.

«Attenzione» dissi. «Se il fuoco prende, ti brucerai la mano». «La fiamma deve per forza partire dal grasso» disse Myriam, la nostra cara sorella. «Se la fiamma ti parte dalla mano, te la brucerà».

«E allora?» domandò Goodmann.

«Mettici sopra del grasso» consigliò Miriam.

«Non ne abbiamo più» disse Goodmann. «Il grasso è andato perso. Non avvicinatevi».

Un’ora passò nell’immobilità. La fiamma esitava fra il nulla e l’inesistenza, e quanto a noi, con sgomento ne constatavamo insieme a Goodmann la fragilità, ed eravamo talmente sgomenti, per via di quella fragilità, da rimanere tutti e tre paralizzati e quasi senza respiro. Benché da anni non avessimo più intravisto la minima luce, eravamo consapevoli che quel misero lucore poteva spegnersi da un momento all’altro, e che nulla ancora era acceso, almeno nel senso solitamente attribuito alla parola. La mano sinistra di Goodmann non tremava, ma era così scarsamente rischiarata che bastava un involontario battito di ciglia per non scorgerla più, sullo sfondo scuro percorso dai nostri occhi. Al minimo battito, la fiamma spariva.

«Non avvicinatevi» ricordò Goodmann.

E noi non ci avvicinavamo. Questo per parecchie ragioni. La prima era che avevamo rispetto gli uni degli altri, e quando uno di noi esprimeva un parere sotto forma di ordine obbedivamo senza discutere. La seconda era che Goodmann, da mesi, aveva assunto il comando tecnico del nostro gruppo, e si trovava dunque investito dell’autorità che governava la nostra esistenza comunitaria. La terza era che si doveva ad ogni costo garantire alla luce quella possibilità, senza metterla in pericolo con movimenti inconsulti.

Una seconda ora passò, poi si sentì un rumore dal lato della fiamma e di Goodmann, dal lato delle ossa calcinabili di Goodmann, dal lato della sua carne stanca e dei suoi tendini biancastri, dal lato della sua pelle dura, mummificata, delle sue crepe, delle sue vecchie crepe: la fiamma prendeva.

«La fiamma sta prendendo» osservò Myriam.

«Sì» disse Goodmann. «Ma non pensate che ormai sia andata».

«Ti brucerai la mano» s’inquietò Myriam.

«Non pensate che ormai sia andata» ripeté Goodmann. Aveva uno strano tono.

«Muovetevi solo dietro mio ordine» concluse.

Adesso che la fiamma aveva preso, si vedeva finalmente il suo volto. E si vedevano anche i nostri. Camminavamo in assenza di luce da così tanto tempo che l’idea stessa di possedere una fisionomia riaffiorava in noi come una brutale constatazione, dalla pietrificante oscenità. Myriam si era morsa le labbra per non urlare di terrore. Goodmann aveva una testa di lupo irsuta, una testa a brandelli con occhi nerissimi in fondo a orbite scavate, attenti e allucinati allo stesso tempo. Myriam aveva perso quell’aria da regina dell’alcova di cui avevamo serbato il ricordo, aveva un muso semi-umano, deformato dagli strati di fuliggine che vi si erano attaccate e poi incrostate nel corso dei mesi; gli occhi si nascondevano sotto ciglia folte, in disordine, e sembravano minacciosamente fosforescenti, agitati da sussulti di follia. Quanto a me, Myriam me lo confidò in seguito, davo l’impressione di essere stato cosparso di catrame e poi graffiato con uno strumento a denti, un pettine, ad esempio. I nostri corpi non erano in condizioni migliori.

«Vedo i vostri volti» dissi.

«Chiudi il becco, Tassili» disse Goodmann. «Non pensare che ormai sia andata».

«Eppure la luce serve proprio a quello» dissi.

«A cosa?» intervenne Myriam.

«Ad andare» dissi.

«Niente affatto» disse Goodmann. «Se serve a qualcosa, è unicamente a cominciare».

Goodmann faceva smorfie di dolore perché la fiamma cercava di alimentarsi sulle dita della sua mano sinistra che adesso lui brandiva come una torcia.

«Corri il rischio di finire divorato» fece notare Myriam.

«È un fuoco lento, un fuoco molto lento» spiegò Goodmann. «Ne abbiamo per giorni e anche anni. Abbastanza per rischiarare tutti e tre fino alla fine. Voglio dire, finché non saremo usciti da qui».

Da qui.

Adesso, la scena era più chiara. Ci trovavamo all’interno di una trincea interamente formata da tronchi di legno, abete suppongo, lavorati sapientemente ed ermeticamente allineati, ad eccezione di una feritoia vicino a cui mi trovavo che dava su un paesaggio scuro, della terra, forse, o un altro budello oscuro, parallelo a quello che occupavamo.

Per un momento rimanemmo in silenzio. E un momento, per noi, poteva rappresentare parecchi minuti, qualche settimana o anche un lasso temporale nettamente più lungo. Secondo Myriam, secondo quanto ci aveva esposto molto prima, il tempo intorno a noi scorreva a blocchi incoerenti, senza gradazioni di durata, con piccoli o grandi rigurgiti di cui non potevamo avere coscienza. Stando alla sua teoria, eravamo entrati non solo in un mondo di morte, ma in un tempo che funzionava a intermittenza e, soprattutto, non si concludeva. Dato che noi non capivamo bene ciò che intendeva dire, lei insisteva sull’assenza di continuità, sulle brutali cesure, sull’incompiutezza di qualsiasi momento, lungo o breve che fosse. L’incompiutezza era il solo ritmo cui potevamo tenerci aggrappati per misurare quel che rimaneva della nostra esistenza, l’unico tipo di misura all’interno dello spazio oscuro. Più provava a descriverci nei dettagli il sistema temporale che aveva in testa e meno ne capivamo le basi. Molte volte aveva ripreso le sue spiegazioni poi, scoraggiata, aveva rinunciato a cercare di convincerci. Però, dopo qualche tempo, diciamo dopo un anno o due, forse di meno o forse più, avevamo messo in pratica le sue proposte. Lo facevamo per amicizia, ozio, e per collettiva curiosità. Poiché nelle tenebre dov’eravamo immersi non avevamo un punto di riferimento concreto migliore della parola, ciascuno di noi, a turno, aveva pronunciato un discorso. L’idea era di inventare raccontini, zaconti, di mettere in scena qualche personaggio creato quasi dal nulla o dai nostri vaghissimi ricordi e, soprattutto, vedere se riuscivamo a portare a termine le nostre storie e dunque a contraddire la teoria della non finitezza che Myriam, la nostra cara sorella, si ostinava a difendere. Ora, in modo del tutto indipendente dalla nostra volontà, le nostre storie si bloccavano di colpo e come senza ragione, ed era impossibile riprenderle. Quando cercavamo di riannodarle, quelle si erano già disfatte, scurite e inafferrabili. Il seguito non era arrivato o non arrivava. Non sono zaconti, aveva concluso un giorno con dispetto Myriam, sono interronti. Ci eravamo messi d’accordo sul termine e, di tanto in tanto, uno di noi si fermava lungo il cammino, esortava gli altri due a sedersi, ad ascoltare, e ancora una volta faceva l’esperienza della parola. Con rarissime eccezioni, il fenomeno dell’improvvisa interruzione seguitava a ripetersi.

Ecco in quale tempo avevamo continuato a esistere, aspettando di uscire, o piuttosto aspettando ciò che doveva accadere e che non poteva essere altro che l’estinzione. Iniziai a scrutare quel che c’era dall’altro lato della feritoia.

«Laggiù è tutto buio» dissi. «Non si vede assolutamente nulla. Può essere un secondo budello come il nostro, oppure un cumulo di terra, o uno spazio oscuro parallelo».

«Laggiù dove?» domandò Myriam.

«C’è un buco» dissi. «Sto guardando attraverso il buco». Myriam si mosse.

«Dove lo vedi un buco?» domandò.