Pubblichiamo il saggio LA SHORT STORY : FONDAMENTI DEL GENERE E CRITICA LETTERARIA, contenuto nel libro La new woman, nella letteratura vittoriana, di Debora Lambruschini e pubblicato da flower-ed.

di Debora Lambruschini

Più che per altri generi letterari, dare una definizione di short story risulta problematico; la critica letteraria ha di volta in volta messo in luce tratti comuni rintracciabili nel racconto moderno, o privilegiato un’interpretazione a discapito di altre e il tentativo di definizione si è spesso basato sul rapporto con il romanzo, per affinità o contrasto.

Concentrandosi sulla short fiction inglese della fin de siècle, è possibile delineare il profilo di un genere e di una produzione specifica che per lungo tempo è stata considerata minore e subordinata al romanzo, la principale voce estetica dell’età vittoriana. Nel corso del Novecento la forma breve si è imposta come genere letterario autonomo, svincolata dal romanzo, basata su proprie regole e convenzioni, incontrando l’interesse di pubblico e critica e, soprattutto nel mondo anglosassone, anche dell’ambiente accademico. […]

TERMINOLOGIA, CARATTERI GENERALI E RAPPORTO COL NOVEL

All’origine della short story è possibile rintracciare la tradizione orale, favola e aneddoto, e solo in seguito dall’oralità si è passati alla tradizione scritta e alla pubblicazione, su rivista e – in alcuni casi – in volume.

Mentre la short story inglese ha uno sviluppo tardivo e peculiare, nell’Europa continentale e negli Stati Uniti l’Ottocento è caratterizzato dalla compresenza di romanzo e racconto. In Russia e Francia, per esempio, racconto e romanzo seguono sviluppi similari; in Germania, la nascita della short story moderna coincide anche con la proliferazione di studi critici specifici cui si dedicano, tra gli altri, Goethe, Schiller, Schlegel; negli Stati Uniti, il genere conosce particolare fortuna già a partire dagli anni ’30 -‘50 dell’Ottocento grazie anche alla diffusione delle riviste, mediante l’opera di scrittori come Hawthorne, Poe e Melville e una tendenza generale a considerare il racconto nella sua individualità, svincolato dal romanzo e quale forma originale ed indipendente dal novel di importazione inglese che per molto tempo ha costituito il termine di paragone per la produzione letteraria nordamericana. Fondamentale, quindi, anche il contributo critico della classe intellettuale statunitense nella definizione della forma breve.

La discussione intorno alla terminologia più adeguata, già in atto alla metà del secolo nei Paesi in cui il racconto aveva conosciuto un precoce sviluppo, non si esaurisce con il consolidamento della short story, come testimoniato anche dalla riflessione del critico americano Brander Matthews il quale, rivendicando il diritto della forma breve ad essere considerata genere autonomo, suggerisce la necessità di riferirsi a questa specifica produzione letteraria con il termine “Short-stories”:

I have written “Short-stories” with a capital S and hyphen because I wished to emphasize the distinction between the Short-story and the story which is merely short. The Short-story is a high and difficult department of fiction. The story which is short can be written by anybody who can write at all; and it may be good, bad, or indifferent; but at its best it is wholly unlike the Short-story.

Brander Matthews

Short-story quindi, con la prima esse in maiuscolo e un trattino a separare i due termini allo scopo di enfatizzare la differenza tra questo genere peculiare e una storia che è meramente “short”, in termini di lunghezza della narrazione.

Fondamentale punto di partenza per l’elaborazione di una “teoria” della short story è la riflessione di E.A. Poe il quale, nella recensione alla raccolta pubblicata da Hawthorne, rivendica l’indipendenza del racconto come genere letterario distinto dal romanzo e delinea alcune caratteristiche generali applicabili a questa forma, riprese in seguito da numerosi critici. Il concetto principale intorno a cui ruota l’analisi di Poe è la brevitas: tema centrale nella discussione critica sul racconto allo scopo di definire i confini di un testo non soltanto in termini di mera lunghezza ma per comprendere quando, indipendentemente da ciò, esso vada considerato short story. Per Poe, la brevità del racconto coincide con la necessità di una lettura possibile in «one sitting» (due ore di lettura al massimo) al fine di non perdere l’effetto di unità della storia che va fruita ed interpretata nella sua totalità:

We need only here say, upon this topic, that, in almost all classes of composition, the unity of effect or impression is a point of the greatest importance. It is clear, moreover, that this unity cannot be thoroughly preserved in productions whose perusal

cannot be completed at one sitting. […]

We allude to the short prose narrative, requiring from a half-hour to one or two hours in its perusal. The ordinary novel is objectionable, from its length, for reasons already stated in substance. As it cannot be read at one sitting, it deprives itself, of course, of the immense force derivable from totality. Worldly interests intervening during the pauses of perusal, modify, annul, or counteract, in a greater or less degree, the impressions of the book. But simple cessation in reading, would, of itself, be sufficient to destroy the true unity. In the brief tale, however, the author is enabled to carry out the fulness of his intention, be it what it may. During the hour of perusal the soul of the reader is at the writer's control. There are no external or extrinsic influences resulting from weariness or interruption.

La «unity of impression» è dunque peculiarità del genere che, a differenza del romanzo formato da una serie di episodi, ne costituisce l’unità costitutiva .

Tale concezione sottintende il coinvolgimento emotivo del lettore, una delle condizioni fondamentali secondo Virginia Woolf nella fruizione di racconti. Pur non avendo dedicato al genere short story scritti specifici, è possibile rintracciare, in numerosi saggi della Woolf, la costruzione di una personale teoria letteraria dedicata alla forma breve, non organicamente articolata, ma estremamente interessante per le considerazioni della scrittrice su un genere al quale si è dedicata parallelamente al romanzo. Rigettando il formalismo puro, Woolf sostiene la necessità di leggere i racconti affidandosi alle emozioni in quanto essi stessi concepiti come momento di straordinaria intensità emozionale sulla base della quale creare un’ideale alleanza tra autore e lettore. Autore che deve mirare all’universalità, ossia al superamento del genere sessuale, secondo un principio di «impersonal art», allo scopo di eliminare qualsiasi enfasi sulla propria identità sessuale, mediante una voce che aspiri a divenire anonima, universale, collettiva. L’intensità del testo, inoltre, si crea anche per mezzo di adeguate proporzioni, ossia mediante il rifiuto di tutto ciò che è superfluo:

And probably it is this superfluity of dialogue which leads to that other fault which is always lying in wait for the writer of short stories: the lack of proportion. A paragraph in excess will make this little craft lopsided and will bring about that blurred effect which,

when one is out for clarity and point, so baffles the reader.

Nel tentativo di definire la forma breve, ricorrente è il confronto con il romanzo, genere a cui per lungo tempo la short story è stata subordinata; se nella discussione intorno alla forma breve, quindi, il confronto con il romanzo per paragone o contrasto è molto frequente, risulta anche evidente tra i due generi una relazione non simmetrica, di subordinazione appunto.

Tra i primi critici a rivendicare l’autonomia del racconto è, come accennato, Brander Matthews il quale riprende ed amplia la riflessione teorica di Poe al fine di delinearne caratteristiche e tratti specifici. Se, come già sostenuto da altri critici tra cui Ejchenbaum, romanzo e short story derivano da tradizioni letterarie differenti – il primo dalla storia, dai viaggi, mentre il secondo o più precisamente la novella dalla fiaba e dall’aneddoto – ciò che differenzia profondamente i due generi sono il grado di concisione, essenzialità del racconto, il quale si basa su tre elementi fondamentali quali forma, stile e soggetto, e la maggior possibilità di sperimentazione – linguistica, tematica – a cui può aspirare. Allo scrittore di racconti, quindi, è concessa una maggiore libertà che, in alcuni casi, si traduce in nuove trame ed esperimenti linguistici svincolati dalla tradizione letteraria legata al novel, nel rispetto degli elementi fondanti del genere quali brevità, originalità, quel carattere di «touch of fantasy» e il rapporto con la tradizione orale e l’aneddoto.

La differenza tra novel e short story, perciò, non consiste solo in termini di lunghezza ma di tipologia e capacità di esprimersi oltre i canoni tradizionali, soffermandosi su quei dettagli marginali rispetto al piano prestabilito. Il rapporto tra romanzo e racconto è centrale anche nell’indagine di Mary Louise Pratt, che a sua volta individua nella short story il genere più adatto alla sperimentazione e all’introduzione di nuovi argomenti, per esempio il fantastico e il soprannaturale, in un momento in cui il romanzo è invece ancora dominato dal realismo, ma anche sperimentazioni di tipo linguistico con la riproduzione della lingua parlata che entra in tutta la sua originale espressività nei dialoghi.

Mary Louise Pratt

Di particolare interesse è soprattutto ciò che la Pratt definisce «moment of truth»: se il romanzo racconta una vita, aspira all’universalità, il racconto si concentra invece sul frammento di quella vita, da cui è il lettore a poter dedurre, nel caso, la vita intera. Sarà proprio tale natura frammentaria a rendere alla fine del secolo la short story particolarmente adatta allo spirito del tempo, di cui incarnerà incertezze e turbolenze. È una forma narrativa, quindi, adatta alla coscienza moderna e mira «ad un momento di verità», al particolare e non all’universale che, nella mente dell’autore, nasce da un’intuizione sentimentale svincolata dall’ossatura ideologica su cui invece è costruito il romanzo, quello scheletro tematico da cui ne deriva l’intreccio.

Il carattere di frammentarietà centrale nella discussione teorica sulla short story, è anche uno tra gli elementi più tipici della produzione letteraria della fin de siècle e ciò che maggiormente identificherà il racconto del periodo quale anticipatore delle tendenze moderniste.

Interessante, inoltre, è la riflessione su elementi formali e strutturali che concorrono ad identificare il genere: al fine di soddisfare i principi di brevitas ed intensity, l’incipit del racconto giocato su una certa «apertura nervosa» risulta quindi fondamentale allo scopo di catturare fin da principio l’interesse del lettore e prendere le distanze dal romanzo il quale, al contrario, in apertura può concedersi un maggior grado di vaghezza; nella short story , inoltre, particolare enfasi sembra essere concentrata nella chiusura, anche se questo non implica necessariamente finali chiusi o chiaramente definiti, quanto il ribadire quel principio di intensità emozionale caratteristico del genere. […]

Centrale in quest’ottica è anche la scelta del titolo, il cui significato ed implicazioni appaiono spesso più chiaramente a lettura ultimata.

Negli ultimi decenni del secolo scorso, infine, parte della critica si è concentrata su quello che si potrebbe definire un genere ibrido tra racconto e romanzo ossia, secondo la definizione suggerita da Forrest L. Ingram nel suo studio sull’argomento, lo story cycle: una serie di storie collegate tra loro, basate su individualità e unità della struttura complessiva. Il ciclo di racconti può essere così concepito fin dall’ideazione della prima storia (e che contiene quindi un maggior grado di unità complessiva) o costruito in seguito, dall’autore stesso o dall’editore in base ad associazioni tematiche, stilistiche, di soggetti e personaggi. Nella costruzione dello story cycle risulta quindi centrale ai fini dell’unitarietà generale la capacità di mantenere inalterato il grado di intensità, la tensione che collega una storia con l’altra e l’identità di ognuna. […]

Alla base di questo particolare genere narrativo sta dunque un elemento di coerenza, fondamentale per lo sviluppo progressivo di temi e motivi che solo nell’unità complessiva risultano evidenti, in quanto ogni racconto che compone la sequenza, pur non perdendo la propria unicità, non è di per se stesso un’esperienza formale completamente chiusa.

LO SVILUPPO DELLA SHORT STORY INGLESE DI FINE OTTOCENTO

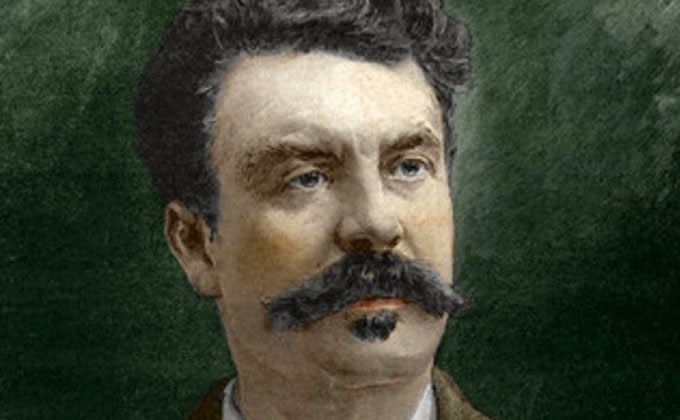

Per quel che concerne la tradizione letteraria inglese, alcuni critici individuano in Walter Scott e, nello specifico, nel racconto The Two Drovers il primo esempio di short story moderna. Il panorama letterario del secolo XIX è dominato in Inghilterra dal romanzo, che nel corso dell’Ottocento consolida la propria posizione come genere egemone e lo sviluppo della forma breve inevitabilmente subordinato ad esso. Su riviste e giornali, accanto alla pubblicazione di romanzi a puntate, non mancano anche testi di altro genere, ma i racconti del periodo sono ancora legati alla tradizione del tale e della narrativa breve di influenza gotica e romantica, percepiti da pubblico e critica quasi come esercizio letterario, intrattenimento fugace. Ne sono esempio ghost stories e supernatural tales ad opera di autori quali Dickens, Collins, Le Fanu, ma anche contributi differenti di romanziere tra cui Gaskell ed Eliot, ad indicare come il genere, seppur dipendente e subordinato al romanzo, anche in Inghilterra abbia acceso l’interesse degli scrittori e del pubblico parallelamente allo sviluppo di altre forme, fino ad arrivare al consolidamento e all’affrancamento dal romanzo durante gli ultimi decenni del secolo, caratterizzando gli anni Novanta come la golden age della short story inglese moderna.

Walter Scott

Per quel che concerne la terminologia inglese specifica, “short story ” viene datato, secondo l’Oxford English Dictionary, 1877 per distinguere la nuova produzione letteraria che si va sviluppando dal tale più legato alla tradizione orale . Questo nuovo termine non sostituisce immediatamente quello precedente, ma la scelta di una nuova espressione ad identificare il genere è indicatrice del cambiamento letterario in atto.

Nell’analizzare tale sviluppo è necessario, tuttavia, considerare la short story in rapporto non soltanto al genere egemone, il romanzo, ma anche alle correnti letterarie caratteristiche del panorama culturale inglese della seconda metà del secolo che in qualche misura hanno influenzato la formazione del racconto moderno, insieme alla riflessione sui mutamenti in atto nel contesto sociale e culturale. Se la prima parte del secolo era stata caratterizzata dalla sensibilità romantica e dal gotico e dalla diffusione della stampa, il periodo vittoriano e il romanzo affondano le radici nel Realismo. Da qui lo sviluppo dei tratti peculiari del romanzo vittoriano, da cui la short story di fine secolo cercherà, in misura diversa, di prendere le distanze: il narratore onnisciente, l’happy ending, la rappresentazione del matrimonio borghese, la pubblicazione nella forma del three decker. La componente realistica si apre poi, nei decenni successivi, alle influenze del Naturalismo francese, grazie soprattutto all’opera di Zola introdotta in Inghilterra per la prima volta dal traduttore ed editore Henry Vizetelly: gli studi di Zola portano alla riflessione su contesto ed ereditarietà biologica in un mondo determinato che il romanziere ha il compito di osservare con sguardo oggettivo e distaccato, rappresentandone anche i tratti più oscuri e tragici e, soprattutto, mediante un’attenta indagine psicologica nella costruzione dei personaggi. […]

Ciò che caratterizza la short fiction di fine secolo è, quindi, la natura ibrida di tale forma, pronta ad accogliere tendenze ed istanze da generi e correnti letterarie differenti e rielaborarle entro lo spazio del racconto. Da ciò deriva una produzione letteraria caratterizzata da elementi di eclettismo funzionali al desiderio di sperimentazione e libertà peculiari del genere, di cui sono, appunto, Naturalismo (o New Realism, come denominato da D’Holker ed Eggermont) ed Estetismo (connesso a Decadenza e Simbolismo) le principali influenze letterarie alle quali le autrici in questa sede considerate rispondono ognuna in maniera peculiare .

Alla fine del secolo, inoltre, il contesto culturale ed editoriale inglese si caratterizza, si è visto, per i mutamenti che ne modificano profondamente la struttura e che influenzeranno anche la produzione letteraria stessa; tra questi, la proliferazione di giornali e riviste sulle quali la short story trova sempre maggiore spazio. L’interesse degli editori dei numerosi periodici del periodo è infatti fondamentale per la pubblicazione di short fiction, accanto ad altre forme o come singolo genere su riviste dedicate: il racconto diviene un genere molto richiesto, a cui contribuiscono numerosissime anche le scrittrici. Tra le più interessanti novità del mercato editoriale vale la pena di ricordare The Strand e The Yellow Book: sulle pagine della prima, fondata da George Newnes nel 1891, verranno pubblicate le avventure di Sherlock Holmes e un numero sempre più significativo di racconti inediti in lingua inglese; la seconda, nata nel 1894 per opera di Henry Harland e pubblicata da John Lane, mira a distinguersi dalle pubblicazioni di massa e privilegia la short fiction. The Yellow Book è tra le pubblicazioni più emblematiche degli anni Novanta: periodico ad uscita quadrimestrale, con una copertina rigida di colore giallo, la rivista diretta da Harland si caratterizza per l’interessante eclettismo culturale dei testi pubblicati, corredati dalle illustrazioni di Aubrey Beardsley, art director del giornale, artefice di numerosi ritratti e vignette con protagonista la New Woman di cui i disegni ne richiamano appunto il carattere indipendente, la cultura, la libertà. Si rivolge ad un pubblico di lettori di ambo i sessi, soprattutto – dato il costo – esponenti dei ceti medio – alti, e oltre che tra le pagine di The Yellow Book trovano non soltanto storie in cui le donne e i nuovi modelli femminili hanno il ruolo di protagoniste, ma un numero piuttosto elevato per l’epoca di lavori scritti da donne, spesso a loro volta New Women. La rivista di Harland incarna complessità, contraddizioni, eclettismo e modernità degli anni Novanta, e la sua fortuna è disgraziatamente segnata dall’accostamento a Wilde, Decadentismo ed Estetismo. Nonostante lo scrittore irlandese non sia mai stato coinvolto direttamente nella rivista – e, anzi, abbia sottolineato in diverse occasioni la scarsa affinità con la rivista – i media del tempo hanno erroneamente associato The Yellow Book alla figura di Wilde. Questa associazione con Wilde e i mutamenti nel panorama culturale a cavallo del nuovo secolo costeranno un rapido declino alla rivista, che chiuderà, infatti, nel 1897 dopo soltanto tre anni di attività.

In un interessante articolo pubblicato da Sally Ledger nel 2007, è messo in risalto il carattere eclettico della rivista di Harland alla luce anche delle sue contraddizioni e complessità, simbolo delle stesse dinamiche dell’epoca. A proposito dell’associazione con Wilde, inoltre, anche Ledger sottolinea l’estraneità dello scrittore alla rivista di cui non apprezzava il lavoro e che, ironicamente, aveva definito “not yellow at all”, giudizio che si lega anche alla personale antipatia nei confronti di Beardsley. Ledger ricorda, tuttavia, come i testi e gli autori pubblicati su tali pagine si intreccino con le correnti letterarie e culturali del tempo, in un continuo dialogo/confronto. Un elemento che si lega soprattutto alla figura della New Woman e alla relativa produzione letteraria, di cui la critica, specie negli ultimi anni, ha messo in evidenza il rapporto di influenze e scambi: Naturalismo, Simbolismo, estetica decadente, dandismo, si combinano infatti, nell’analisi di Ledger, in testi sperimentali, ibridi, influenzati da elementi stilistici differenti. […]

DONNE E SHORT STORY, TEMI E INFLUENZE

Dal punto di vista culturale e letterario, quindi, la fin de siècle inglese è caratterizzata dalla tendenza alla sperimentazione e dal tentativo di superamento dei codici vittoriani del romanzo ottocentesco, per mezzo soprattutto della forma breve, il genere più adatto ad accogliere la sfida del nuovo. A contribuire allo sviluppo della short fiction, autori emergenti ed altri noti, tra cui molte scrittrici, che hanno avuto un ruolo chiave; tuttavia, la critica letteraria ha per lungo tempo negato l’importante contributo delle donne nello sviluppo del genere, relegandole spesso in secondo piano a vantaggio di altri scrittori i cui nomi restano ancora oggi assai noti. Le narratrici inglesi della fin de siècle sono quindi una «generazione minore» schiacciata tra le grandi romanziere dell’età vittoriana e la stagione modernista, in un periodo in cui la questione femminile diventa topos ricorrente in romanzi e racconti e la concorrenza letteraria si fa pressante. Nella costante ricerca di nuove forme espressive, tra tendenze che anticipano il modernismo di primo Novecento e il desiderio di superamento del canone vittoriano, le autrici di fine secolo sono quindi emarginate, non sempre comprese, dalla critica di stampo patriarcale, che elabora proprio in quegl’anni nuovi e più raffinati criteri estetici volti a marginalizzare la scrittura delle donne. Tuttavia, in anni più recenti, parte della critica tardo novecentesca ha rivalutato il contributo delle scrittrici della fin de siècle allo sviluppo della short story moderna, sottolineando l’influenza che tale genere ha esercitato in rapporto al romanzo e al racconto modernista. Le lunghe trame di stampo vittoriano lasciano il posto nella narrativa modernista a plot condensati, mentre l’attenzione si concentra sull’istante, il momento chiave che mira a catturare la realtà della vita moderna mediante l’uso di tecniche narrative volte a sottolineare la soggettività del punto di vista, epifanie ed ambiguità, messi in risalto da uno stile giocato su ellissi, simbologie, finali aperti e frammentarietà.

Katherine Mansfield

Nel recente saggio di D’Hoker ed Eggermont, per esempio, l’analisi delle innovazioni formali e strutturali della short fiction inglese di fine secolo sottolinea il debito del racconto modernista nei confronti della tradizione che l’ha preceduto, insieme alla ricostruzione degli elementi caratteristici della forma breve e le influenze che ne hanno determinato lo sviluppo nel corso degli ultimi decenni dell’Ottocento. Le innovazioni formali, infatti, si intrecciano ad istanze tipiche del Naturalismo e dell’ Estetismo, quali il desiderio di superare i limiti del romanzo realista di stampo vittoriano (la ricerca assoluta della verità e lo scopo morale-didascalico), ma anche della novella dell’epoca (lunga, caratterizzata da un plot piuttosto elaborato, in cui ampio spazio trovavano gli elementi fuori dall’ordinario). Nei racconti di fine secolo, invece, la trama pone l’attenzione sui momenti ordinari, riflette sulle questioni sociali e culturali del tempo pur senza rinunciare ad ambizioni più puramente estetiche, mentre tecniche narrative nuove si intrecciano ad altre modalità più tradizionali, esempio ancora dell’ibridismo caratteristico della short story. L’uso di ellissi, le aperture in media res, l’ambiguità della posizione del narratore (e, di conseguenza del “messaggio” della storia), il frequente ricorso al discorso indiretto e al monologo interiore, l’uso della prima persona, sono elementi caratteristici della short story degli anni Novanta così come della narrativa modernista.

La produzione letteraria delle scrittrici inglesi di short story alla fine del secolo è variegata, ma è possibile rintracciare una tendenza comune alla sperimentazione linguistica e tematica volta al superamento dei canoni tradizionali. Mediante la short story, infatti, si aprono per le scrittrici nuove possibilità tematiche non più costrette nella forma lunga del romanzo vittoriano e nel tradizionale plot in cui il matrimonio finale svolgeva ancora un ruolo importante nella costruzione della storia. Proprio l’istituto matrimoniale viene messo in discussione, indagandone complessità, oppressioni e infelicità quotidiane, o rappresentando realtà differenti: frequenti nei racconti di fine secolo i casi di divorzio, relazioni fuori dal matrimonio, riflessioni sul ruolo di subordinazione nel quale sono costrette le donne all’interno della famiglia, tra le tematiche centrali nel dibattito del tempo.

Ciò che improvvisamente e in maniera peculiare attraversa la produzione letteraria del periodo è la scoperta del punto di vista femminile che, non più costretto nei rigidi codici vittoriani, riflette su sessualità, estetica, femminilità e famiglia. Sessualità e desiderio femminile entrano nella short story insieme ad una nuova rappresentazione non soltanto del matrimonio, del rapporto con l’altro sesso o della crisi del modello patriarcale, ma anche della maternità, spesso presentata nei suoi aspetti più disperati e sofferti o nella mancanza di un istinto materno non più considerato innato. Centrale l’interesse per la sfera psicologica e il punto di vista femminile e soggettivo sulla storia, che domina sullo sviluppo stesso del plot, poiché ben più della trama è la complessità psicologica delle protagoniste a caratterizzare la produzione del periodo, anticipando anche in questo una tendenza poi ripresa dalla narrativa di inizio Novecento.

Frequente, inoltre, è la scelta di setting esotici nei quali rappresentare con maggior libertà il superamento di convenzioni sociali e norme morali, spostando la storia in luoghi di frontiera, terre lontane e provinciali segno anche di un allontanamento dalla tendenza anglocentrica tipicamente vittoriana . La continua tensione tra desiderio di libertà, esplorazione del rapporto tra i sessi e una forte componente individualistica – di derivazione romantica - si adatta perfettamente ad un genere letterario che, come si è visto, privilegia il frammento, il particolare, il marginale, contrapposto alla tendenza all’universalità del romanzo. Nello spazio della forma breve, la generazione femminile emergente trova un palcoscenico ideale per la rappresentazione di una rinnovata femminilità e del proprio desiderio di emancipazione, mentre nuovi spunti di riflessione si fanno urgenti: il punto di vista femminile e la complessità psicologica dei personaggi, la messa in discussione dei tradizionali codici morali, il dilemma irrisolto dell’essere sia donna che artista, il conflitto di genere, il desiderio di superare – almeno mediante la fiction – le barriere dettate dalle convenzioni e, attraverso l’assunzione di un’identità maschile, avere libero accesso a luoghi e comportamenti che nella realtà sono ancora preclusi alle donne. Il sentimento si intreccia alla sessualità e ad un desiderio femminile che, quando represso, genera sofferenze psicologiche che non è più possibile ignorare.