di Andrea Cafarella

Gli anni meravigliosi del Vecchio scorticatoio

Due sconosciuti poeti della Berlino Est e le loro forme estreme e opposte di raccontare quello che non si può raccontare

«Dovevo affidarmi alle allucinazioni per riuscire a trovare il modo e le possibilità di viverci».

Wolfgang Hilbig

Il Novecento. È come una persona, il Novecento. Per noi, in particolare, che di questo secolo abbiamo conosciuto soltanto gli ultimi decenni, si è fatto di carne e ossa. Ci ha fatto un po’ da nonno, con le sue storie, i suoi ricordi. I suoi insegnamenti, la sua morale. I suoi «prima si faceva così», «ai miei tempi», «noi campavamo lo stesso, anche se non ce l’avevamo…» la televisione, il telefono e tutte le altre cose che i nonni guardano con severità. Le comodità che ci hanno reso – per loro, i nonni – deboli, smidollati, dei comodisti che non saranno in grado di cavarsela nella vita vera. Perché i nonni hanno visto la guerra. Hanno vissuto la fame e la miseria. Loro sì che sanno cavarsela, anche quando si fa dura, quando è difficile davvero.

Il Novecento è un nonno così. Un nonno che ha fatto la guerra, è stato al fronte, ha mangiato pane e cipolle. «E il pane lo davano con la tessera mica al supermercato!». Si ricorda le bombe, il nonno. La bottega dove la cioccolata era chiusa nei contenitori di vetro o di latta riposti negli scaffali più alti. Poiché nessuno ne rubasse. «La miseria fa gli uomini lupi» dice sempre il nonno.

In effetti, il novecento è un secolo di guerre memorabili: la Grande guerra, la Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda (oltre tutte le altre “piccole” guerre che hanno fatto da sottofondo anche ai nostri salotti: del Vietnam, del Golfo, dei Balcani). E, seppure sia prima che dopo, la guerra non abbia mai cessato di esistere (anzi, tutto il contrario) è indubbio che questa triade di guerre, combattute – o meno – in ambito internazionale, si compone di momenti storici molto complessi, la cui violenza scatena, ancora oggi, reazioni emotive molto forti e susseguenti riflessioni – sulla natura stessa dell’uomo e sulla vita in generale – di cui non si può più fare a meno.

Il novecento è stato un secolo in cui la guerra ha cosparso il mondo occidentale, l’Europa, il nostro mondo, di cadaveri in ogni angolo, dietro ogni paesaggio che sentiamo vicino e consideriamo casa (come ci insegna Martin Pollack nel suo Paesaggi contaminati (Keller, 2016)). Ed è forse questo che ci colpisce di più di queste guerre, considerando – è proprio il caso di ricordarcelo – che altrove certi avvenimenti si perpetrano da prima del novecento e continuano tutt’oggi, anche oltre quanto i giornali dicono e dicevano.

Genocidi, fosse comuni, campi di concentramento, dittature, esili, migrazione forzata e ghetti, leggi raziali, censura. Queste sono le parole del novecento. Il linguaggio prodotto dalle guerre che hanno coinvolto i paesi europei e occidentali (e non solo) durante il secolo scorso. E se il linguaggio è un prodotto dell’uomo, è altrettanto vero che attraverso il linguaggio l’uomo crea il mondo e fa la Storia. Il linguaggio è la Storia, il linguaggio è il mondo. E il linguaggio del novecento ha inevitabilmente cambiato – contaminato – il mondo in cui viviamo oggi, rendendolo cosi com’è.

Lungi da me voler esporre qui una lezione di storia del novecento e dei suoi conflitti (questo spazio non basterebbe nemmeno ad elencare una bibliografia essenziale utile al suo studio). Il fenomeno su cui sento l’obbligo di ragionare – accennandolo preliminarmente in questo mio scritto – coinvolge soltanto una delle guerre menzionate e una singola determinata area geografica. Parlo della DDR: la Deutsche Demokratische Republik (o Repubblica Democratica Tedesca (RDT), in italiano). Vale a dire la zona di occupazione della Germania, assegnata all’URSS, a seguito della vittoria della seconda guerra mondiale. La cosiddetta Germania Est. La cui esistenza si limita al periodo che va dal 1949 al 1990. Ovvero durante gli anni di quella dinamica politica che chiamiamo convenzionalmente: Guerra fredda.

La DDR era una nazione fittizia, creata a tavolino da generali e politici, in cui il regime totalitario sovietico dovette agire con una forza più opprimente che in qualsiasi altro paese legato dal Patto di Varsavia. Ne sono state conseguenze: la chiusura delle frontiere, nel 1961, quando l’espatrio fu ribattezzato «Fuga dalla Repubblica» e la costruzione del famoso muro di Berlino, che squarciava la città in due parti. L’Europa in due metà. Gli europei, le persone, gli esseri umani che abitavano quella parte di mondo, persino loro erano stati spaccati in due, divisi in parti. Le famiglie, gli amici, i colleghi, i conoscenti, fino al singolo individuo: ogni cittadino europeo e occidentale – e questo lo sappiamo dai nostri nonni e dai nostri padri – sentiva uno smembramento. Una separazione che sussiste tutt’oggi. Una ferita che sta facendosi cicatrice. E che, pur cicatrizzandosi, ricongiungendosi in un nuovo lembo di pelle, resterà lì per sempre.

Riunita, ma da pelle morta.

In un tale contesto storico e politico si sono creati dei fortissimi stereotipi, atti a tenere distante il lontano, nemico il vecchio nemico. Questo processo coinvolge sia l’opinione che i singoli cittadini hanno di chi viene «dall’altra parte» che quella, più generale, che considera la cultura e quindi la produzione, soprattutto quella artistica, di chi è straniero. E questo è ciò che m’interessa davvero.

Circolavano varie storie che sconsigliavano di avvicinarsi troppo al mulino: stando alla più tetra, nel podere abbandonato si erano installati gli stranieri, gente dell’Est Europa che lì dentro era sopravvissuta alla guerra e nemmeno dopo aveva abbandonato il nascondiglio; anche costoro si ingigantivano quanto più sentivo voci sul loro conto; erano scaltri e violenti, incomprensibili e inavvicinabili – più una stirpe proveniva da est e più era pericolosa, così si credeva – e intuivo che, nella loro cieca ostilità verso la gente del posto, non avrebbero notato che anch’io venivo da una famiglia originaria del profondo Est…

Wolfgang Hilbig, «Vecchio scorticatoio»

La censura, la pubblicità, la propaganda. La lontananza. L’ignoranza. Sono tanti, mutevoli e s’intrecciano l’uno con l’altro, i meccanismi che hanno creato questa distanza tra Est e Ovest. Le leve che sono state usate per sollevare le pietre della lapidazione, del linciaggio collettivo e culturale. Sono meccanismi indotti e auto-indotti. Sono voluti, decisi o naturali, intimi. Sono diversi e impossibili da fissare in un elenco esaustivo. Sarebbe davvero interessante poterci addentrare nello studio pluridisciplinare di questo argomento. Ci potrebbe dare molti spunti di riflessione sull’analisi del razzismo tout court – e oggi sarebbe d’uopo più che mai. Tuttavia, confido che il lettore accorto possa trovare l’abbrivo per un discorso più approfondito nello spirito di questo saggio. Esattamente come è avvenuto nel mio caso, seguendo la pista di alcuni autori straordinari, vissuti al centro del contesto storico e politico che ho appena descritto.

La mia avventura nella profonda Germania Est inizia qui.

Avevo avvistato, parecchi mesi fa, l’uscita di un libro dal titolo, doppio e intrigante: Le femmine – Vecchio scorticatoio. Di un autore che avevo già sentito nominare: Wolfgang Hilbig. L’avevo letto tra i nomi degli scrittori tradotti da Agnese Grieco. Quindi avevo preso subito La presenza dei gatti (il Saggiatore, 1996) l’avevo letto e le avevo immediatamente scritto. Ero folgorato da quella voce putrida e lirica e immensa. Quella prima persona plurale così forte e intima, la voce del primo dei racconti della raccolta. Era la voce degli ebrei durante l’Olocausto e degli artisti, di tutti gli autori censurati dalla paura della Stasi (la polizia segreta del regime). Non dalla Stasi in sé ma dalla sua sola aura, dal terrore che incuteva in ogni cittadino “libero” della Repubblica Democratica Tedesca.

La prosa di Hilbig descrive il mondo difficile di quegli anni visto dagli occhi di un bambino che racconta con la voce di nonno Novecento. E l’effetto è allucinatorio.

Agnese mi rispose scrivendomi di Hilbig grandi cose. Dopodiché lessi il modo in cui viene descritto da László Krasznahorkai, Clemens Meyer e Joshua Cohen (negli strilli stampati in copertina). Ne parlai con Roberto, il suo nuovo editore italiano (Keller). E scoprii che tradurranno diversi suoi testi e mi s’infiammarono le mani quando mi consegnò finalmente il volume: Le femmine – Vecchio scorticatoio. Avevo il bisogno febbrile di divorarlo.

Il libro racchiude due suoi racconti lunghi (che, unendosi ai quattro de La presenza dei gatti formano un totale di sei racconti disponibili in lingua italiana – pochissimi considerando la qualità della prosa e la notorietà dell’autore in Germania), sono testi mirifici, elegiaci e crudissimi al contempo, fatti di sogni e sangue.

Qualche giorno dopo – poiché nulla accade per caso – andai per la prima volta in vita mia a Berlino, nella Berlino unita degli anni duemila, di oggi. Vi restai pochissimi giorni, giusto il tempo per visitarne i luoghi principali, leggere il libro e andare a trovare Agnese nel suo incantevole studio.

Ed è proprio lì, difronte al volto immane di Samuel Beckett che iniziai a capire cosa può provocare la separazione di cui ho abbondantemente accennato in apertura. Può creare una letteratura e nasconderla. E può perfino cancellare un’intera letteratura.

Agnese mi raccontò le vicende editoriali che stanno dietro quella perla che è La presenza dei gatti (del quale, consiglio all’attento lettore, di recuperarne una copia, prima che sia tardi), mi raccontò di Hilbig e dei loro incontri. Della grande fatica compiuta nel tentativo di farlo pubblicare in Italia.

Quindi mi nominò Botho Strauß ed Esther Kinky e tanti altri autori che finalmente stanno trovando spazio nella letteratura straniera tradotta in lingua italiana e dei tantissimi altri che non riescono ancora a oltrepassare la cortina di ferro. *

* Mi sembra importante e giusto sottolineare il magnifico ed essenziale lavoro di recupero e di ricerca che conducono, da anni, case editrici come Voland, L’orma, Keller e pochi altri (assieme a singoli addetti ai lavori, traduttori, editor). Non solo con autori che scrivono in lingua tedesca ma scrittori originari di tutti i paesi dell’area del cosiddetto “blocco comunista”: a partire da Uwe Jhonson ed E.T.A. Hoffmann, passando per Matrin Pollack e Max Blecher, fino ad arrivare a Mircea Cărtărescu, László Darvasi o Clemens Meyer. Oppure a sporadiche apparizioni, come quella di Volker Braun nel catalogo Donzelli.

Di ritorno da Berlino, a Milano, feci visita a una libreria dell’usato di cui sono abituale frequentatore. Continuavano a vorticarmi in testa i discorsi di Agnese e il mio sguardo percorreva gli scaffali in cerca di quei nomi impronunciabili che la Storia ha cercato di cancellare. E d’un tratto, nel piano sotterraneo – non poteva essere altrimenti – m’imbattei sorprendentemente nell’unica copia rimasta del solo libro tradotto in italiano di Reiner Kunze, Gli anni meravigliosi (Adelphi, 1978, traduzione di Guido Smeducci).

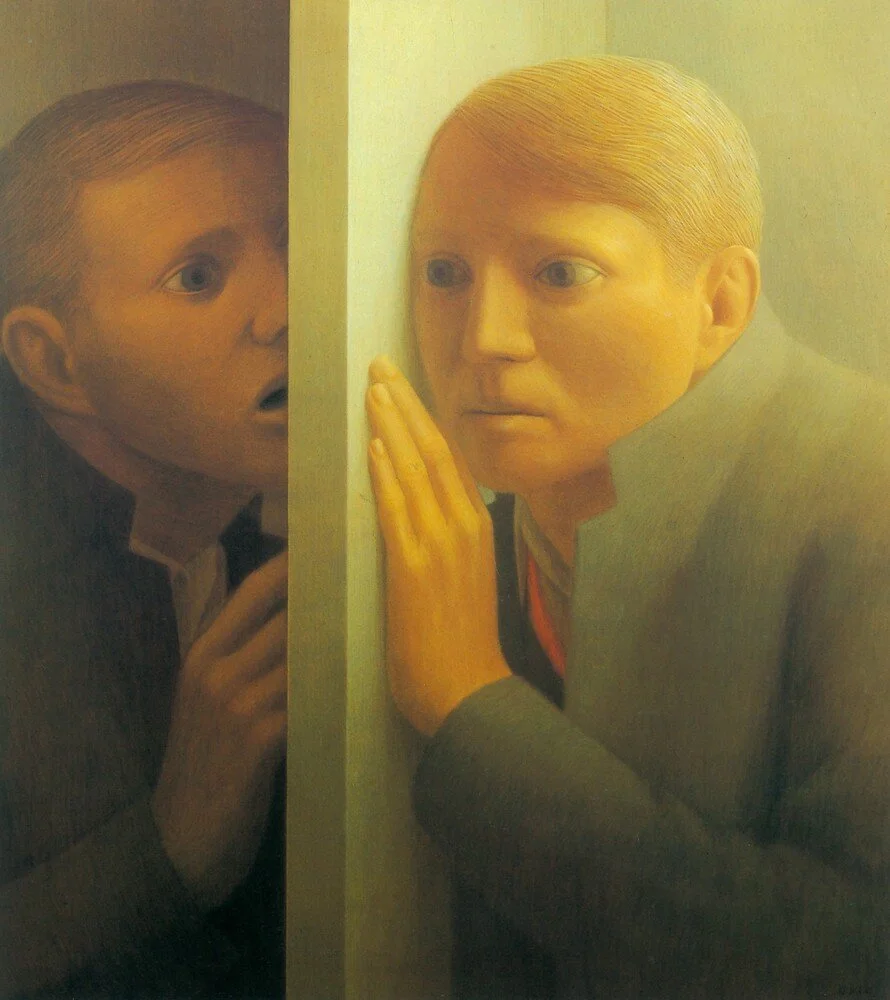

Fu il dipinto riprodotto in copertina (George Tooker, Voice, 1963) a rivelarmi, come una folgore di luce, tutto quanto sto cercando di dire qui. Ci sono due uomini, i cui volti sono deturpati dal timore e dalla sorpresa, e si poggiano – viso, mani e petto – su una sottile parete che li separa l’uno dall’altro. Siamo noi e loro. Occidentali e Orientali. Germania Ovest e Germania Est. La letteratura in lingua tedesca di quegli anni e la letteratura italiana. La letteratura dei paesi del blocco sovietico e quella dei paesi firmatari del Patto Atlantico.

Il libro è sconvolgente: un museo di oggetti minimi e quotidiani. Una galleria antropologica che mostra, liricamente, tutta la violenza sottile e psicotica della vita nella DDR degli anni settanta.

Non vedi che in questo ragazzo si nasconde un artista?» disse. «È un ragazzo che ha il coraggio di affrontare l’ignoto. Connette le cose in un modo tale che restiamo sbalorditi. Ha una tenacia creativa. Forse potrà uscirne anche poeta, chi sa». […] «Oppure un soldato bravo, o magari geniale» disse il terzo, che io però interruppi subito. «Soldato? Come, soldato?» chiesi avvertendo il pericolo di dover cancellare poi dalla mente del ragazzo le parole che c’erano da aspettarsi appena l’amico avesse ricordato il proprio servizio militare. Lui rispose: «Un soldato bravo, perché esegue anche l’ordine più idiota. E un soldato geniale, perché lo esegue in modo che l’idiozia dell’ordine diventa evidente. Un uomo come lui può diventare provvidenziale per una truppa.

Reiner Kunze, «Clown, muratore o poeta», Gli anni meravigliosi

L’ultimo tassello del puzzle, ancora incompleto, che mi consentì di intuirne la forma e il disegno complessivo, viene da un’altra germanista: Anna Maria Curci. Da diversi anni conduce una rubrica, molto interessante, sulla rivista Poetarum Silva, che si chiama proprio «Gli anni meravigliosi» [purtroppo non sono riuscito a trovare una pagina in cui vengono raccolte tutte le pubblicazioni. Potete comunque trovare tutti i ventidue numeri finora usciti sul sito: www.poetarumsilva.com].

Ogni numero della rubrica presenta un autore tedesco, operante negli anni settanta, i cui testi sono stati «ingiustamente dimenticati». Testi che, ci dice la professoressa Curci, possiedono «le caratteristiche della raccolta di prose di Reiner Kunze, Gli anni meravigliosi: agile, puntuale e pungente, non si sottrae mai al dialogo serrato con la realtà, il contesto storico, la quotidianità anche ‘spicciola’». Per ogni autore segue un testo tradotto dalla suddetta. La seconda pubblicazione della rubrica è dedicata proprio a Wolfgang Hilbig e vi troviamo l’unica traduzione disponibile in lingua italiana della sua raggelante poesia «episode».

Da quel momento, quando ebbi scovato il numero della rubrica che tratta Hilbig, per me – come evidentemente anche per Anna Maria Curci – Hilbig e Kunze sono diventati fratelli di sangue. Nonostante e grazie alle loro innumerevoli ed enormi differenze. La distanza letteraria e biografica li unisce ancora di più, poiché entrambi vengono dalla stessa terra marcia infarcita di cadaveri. Sono due golem, due creature della stessa razza, semplicemente evocati da due rabbini diversi ma fatti della stessa argilla.

Due poeti sconosciuti ma fratelli

La poesia nella DDR di quegli anni era un fatto serio. Molto serio. Basti pensare che nel 1959, dopo la lettura radiofonica di alcune poesie d’amore, a seguito di una forte campagna diffamatoria nei suoi confronti, all’università di Lipsia, l’allora assistente di cattedra Reiner Kunze, durante un’assemblea, viene travolto dagli sputi di uno studente. Un episodio che diviene un vero e proprio linciaggio.

Kunze è costretto a lasciare la carriera accademica e a trasferirsi in Cecoslovacchia, dove, però, fortunatamente, conosce la sua futura moglie, inizia a tradurre dal ceco e a inserirsi nelle allora vivide cerchie letterarie e intellettuali del paese. Questo fortunato periodo dura però soltanto due anni, la primavera di Praga spazza via ogni speranza di pacifica e felice attività intellettuale nel cuore e nella mente dell’autore tedesco, abbandonandolo alla violenta censura del regime e alla totale repressione psicologica della società. Solo una quindicina di anni più tardi descriverà la deprimente situazione in cui dovette vivere, assieme alla sua famiglia e ai suoi cari, nel suo primo libro di prosa, appunto: Gli anni meravigliosi. Libro che conobbe una immediata notorietà in tutto il mondo. Libro che lo costrinse all’esilio. O meglio: libro che, per la sua scintillante e limpida veridicità, provocò l’ira del regime – che, come ogni regime, era restio ad accettare la verità – che costrinse Kunze e la sua famiglia a lasciare la loro casa, fuggendo verso occidente. Lontano da casa ma finalmente al sicuro.

La sua gratitudine nei confronti dello Stato e della società lascia assai a desiderare, per non dire che presenta tratti criminali. Vuole fare l’artista… e che cosa avrebbe da scrivere, lei… Uno scrittore che ha paura di gettare lo sguardo nella vita vera.

Wolfgang Hilbig «Le femmine»

Wolfgang Hilbig era un uomo e un autore molto diverso da Reiner Kunze. Lavora prima come operaio e poi come fuochista per aziende statali della DDR. Solo nel 1979 si trasferisce nella Berlino Est per dedicarsi interamente alla letteratura e, nel 1985, dopo aver ottenuto un permesso temporaneo di espatrio nella Berlino Ovest, decide di non fare più ritorno a casa. Si sposa e si separa. Come molti altri, ebbe, oltre l’esilio, in comune con Reiner Kunze, la censura e la successiva fama nel mondo occidentale. Vinse molti premi letterari e conobbe una grande notorietà. Giorgio Mascitelli, che già nel 2015 ne consigliava la traduzione su Nazione Indiana, racconta (pur senza certificarne la fonte) che appena arrivato nella Germania federale, Hilbig spese i primi soldi guadagnati per acquistare l’intera opera di E.T.A. Hoffmann. Un aneddoto che, anche fosse falso, dice moltissimo su Hilbig. Dice tanto sia sulla sua letteratura che sul suo modo di scrivere e dice altrettanto anche sul suo modo di pensare e di vivere – sperperando la vita in quello che amava, con una passione incontrollabile.

Morì alcolizzato, a Berlino, all’età di sessantasei anni.

Nell’insieme eravamo considerati degli individui negativi, dei nemici della società, in ogni caso, perlomeno, degli individui inutili e parassitari, poiché ci eravamo votati tutti quanti alle nebulose stelle dell’arte e della letteratura.

Wolfgang Hilbig, «La presenza dei gatti»

Reiner Kunze lo immagino in giacca e cravatta, con la sua famiglia riunita attorno a lui, gli occhiali poggiati elegantemente davanti agli occhi, nel suo studio ricolmo di libri. Al contrario, Wolfgang Hilbig me lo figuro solo, in uno squallido bar berlinese, la capigliatura spettinata e il grande naso da pugile a formare un grugno selvaggio.

Due sconosciuti che non s’incontreranno mai.

Eppure, fratelli. Sono entrambi due poeti della DDR, censurati, esiliati e tornati in patria, questo è il loro “patto di sangue”.

E in comune hanno anche un premio, il più prestigioso della Germania occidentale: il Georg-Büchner-Preis (Kunze nel 1977 e Hilbig nel 2002) *.

* Il Georg-Büchner-Preis fu assegnato ad autori ormai conosciutissimi, anche in Italia: da Gottfried Benn (1951, il primo a riceverlo) a Paul Celan (1960), Ingeborg Bachmann (1964), Heinrich Böll (1967), Thomas Bernhard (1970), Uwe Johnson (1971), Elias Canetti (1972) Peter Handke (1973), Christa Wolf (1980), Friedrich Dürrenmatt (1986) fino a Botho Strauß (1989). Tutti questi hanno già editori, più o meno bravi e prestigiosi, che ne hanno curato l’opera in lingua italiana. Il fatto sconcertante, per me, è che mancano all’appello altri cinquantasei autori che lo hanno vinto tra il 1951 e il 2019.

Lo stesso ragionamento si potrebbe fare per i ventuno autori selezionati da Anna Maria Curci per la sua rubrica «Gli anni meravigliosi» (di cui solo tre sono quasi interamente tradotti in italiano, al contrario degli altri diciotto, quasi totalmente introvabili nelle nostre librerie).

In questo senso non hanno molta importanza le abissali differenze che separano Kunze e Hilbig. O meglio: sono essenziali le differenze di Kunze e Hilbig ma non li separano, li uniscono. La loro letteratura è proprio quella pelle morta, cicatrizzata dal sangue sulla ferita, sullo squarcio provocato dalla Guerra fredda. Ed è proprio ciò che può guarire l’Europa e tutti noi.

«Medaglioni sbalzati dalla realtà della DDR» – Gli anni meravigliosi

Con questa frase Heinrich Böll definisce Gli anni meravigliosi recensendolo per la rivista «Die Zeit»: «medaglioni sbalzati dalla realtà della DDR». Le prose brevissime di questo libro meraviglioso sono piccole fotografie, rotocalchi, reliquiari di scene quotidiane. Raccontano delle situazioni apparentemente insignificanti che, per loro natura, sprigionano una enorme potenza lirica proprio nella semplicità del vissuto. Kunze non ha quindi bisogno di una lingua elaborata. Lo stile è piano, la lingua è scarna. Decisa e tagliente, spesso si riduce a singole frasi o dialoghi, privi di didascalia, privi di descrizioni.

La figlia di Kunze è sicuramente una – se non la – protagonista di buona parte del libro. Le pagine seguono i suoi anni che passano. I suoi compagni di classe e di scuola diventano personaggi. Gli insegnanti, il preside, il custode. Gli episodi dell’infanzia: gli «anni meravigliosi» sono appunto questi, per tutti. Eppure, nei testi esplode, con una struggente ironia, la contraddizione intrinseca del titolo e del libro stesso. Sono gli anni meravigliosi dell’infanzia che però, nella DDR di quegli anni, come dire: non possono essere meravigliosi. Dovrebbero ma non lo sono stati.

I ragionamenti assurdi che farebbe ogni ragazzino, anzi: che fa ogni ragazzino – per fortuna – prendono, nei testi di Kunze, una piega, una sfumatura grottesca. I bambini colgono, con i loro discorsi insensati, la dissennatezza del regime, la follia di un controllo propagandistico così asfissiante e scriteriato. I ragazzini portano alla luce la pressione psicologica di quegli anni, la forza emotiva della censura nelle anime di chi non ha ancora la capacità di codificare e decodificare certi meccanismi, certa pubblicità, certi stereotipi. L’invasione culturale nella mente di chi crede ancora a tutto. E, allo stesso tempo, la naturale acutezza di chi crede, ancora, e non può farsi sottomettere dalle bugie.

Impugna un revolver per mano, dal petto gli pende un mitragliatore-giocattolo.

«Cosa dice tua madre di queste armi?»

«È stata lei a comprarmele».

«Per farne che?».

«Contro i cattivi».

«E chi è buono?».

«Lenin».

«Lenin? E chi è?».

Si sforza di pensare ma non sa rispondere.

«Non sai chi è Lenin?»

«Il capitano».

Reiner Kunze, «Sette anni», Gli anni meravigliosi

Se da una parte c’è la figlia di Kunze. Quindi l’infanzia e i bambini e i ragazzini e il quotidiano. Dall’altra c’è Kunze stesso: l’intellettuale, la poesia, Praga. Soprattutto l’ultima parte del libro è un interessante spaccato della capitale ceca e un inno a certa poesia Cecoslovacca. Kunze arriva anche a riportare interi testi degli autori che tradusse. E riesce così a raccontare – sempre attraverso queste brevissime illuminazioni – il suo amore verso questo paese, la Cecoslovacchia, che lo accolse nel momento del primo esilio. E lo fa attraverso l’intimo resoconto del suo legame con la traduzione e la lingua ceca. Raccontandoci, in qualche modo, anche sé stesso e la sua letteratura e l’altrui traduzione delle sue opere, attraverso la sua relazione con le opere degli altri.

Il risultato complessivo è il diario, lo zibaldone di un poeta già in esilio prima ancora di esserlo fisicamente. Un uomo che guarda e nota tutto, da una condizione di distanza profonda e incolmabile.

Gli unici momenti in cui la poesia subentra a segnalare un contatto, un’unione estremamente significativa ed emozionante, riguardano sua figlia. Sono epifanie strazianti e luminose, e tornano tutte al cuore alla fine del libro, nei ringraziamenti che suggellano il testo (di cui niente, nemmeno le note, è possibile escludere e considerare accessorio) all’interno dei quali ringrazia la figlia, Marcela, «perché negli anni in cui doveva innanzitutto trovare se stessa, non ha mai rinnegato suo padre». Una confessione, una dedica così aperta e toccante che farebbe piangere persino Hilbig, oltre che me e spero chiunque sappia leggere e abbia la possibilità di sfogliare questo libro eccezionale, perduto negli elenchi dei fuori catalogo.

Lei è il pugno con cui Dio cala sui suoi genitori. Ma un pugno che può piangere. Vivere con questa metafora impossibile.

Reiner Kunze, «Bilancio provvisorio», Gli anni meravigliosi

Allucinazioni bloccate nel caos della DDR – Le femmine – Vecchio scorticatoio

Nuovamente: due poeti, due autori totalmente diversi e quindi due libri dalla forma completamente opposta. Le femmine – Vecchio scorticatoio innanzitutto è un libro “curaterale”. Al contrario de Gli anni meravigliosi, non è un libro pensato per essere così come lo troviamo nell’edizione italiana. L’editore Keller ha ben pensato di riunire due dei racconti lunghi più importanti di Hilbig (che forse oggi chiameremmo romanzi, per ragioni di “comunicabilità del prodotto”) in un unico volume, nella traduzione di Riccardo Cravero (per Le femmine) e Roberta Gado (per Vecchio scorticatoio), in occasione del trentesimo anniversario della demolizione del muro di Berlino. Diversi decenni dopo la loro prima pubblicazione in tedesco. A differenza delle prose di Kunze che furono tradotte dopo soli due anni dalla prima pubblicazione e l’anno successivo a quello della vittoria del Georg-Büchner-Preis.

Inoltre, i testi de Gli anni meravigliosi e i racconti di Hilbig, a prescindere dai loro dati anagrafici ed editoriali, sono, in effetti, diametralmente opposti.

Se quelle di Kunze sono prose brevissime, scatti veristi che mettono in risalto la poesia del reale, quelli di Hilbig sono testi molto lunghi in cui la divagazione e la trasfigurazione simbolica sono strabordanti. Il reale viene filtrato da una lente, deturpato dall’immaginazione e dalla poesia, dall’assurdo e dal fantastico.

Cercai la causa di quella sensazione e mi venne un sospetto, che andò rafforzandosi, e presto mi ritrovai a girare giorni interi soltanto per constatare che avevo ragione, notti intere soltanto per trovare conferma al mio tremendo sospetto: dalla città erano scomparse tutte le femmine.

Wolfgang Hilbig, «Le femmine»

Ci sono le fabbriche, le istituzioni e il controllo statale è predominante. La DDR è presente proprio nei modi che abbiamo evocato nelle pagine iniziali. Nonostante ciò, lo sguardo del poeta si rivolge all’astratto e all’invenzione fantastica.

L’io narrante de «Le femmine» perde il lavoro e vive un costante stato di difficoltà e di ansia emotiva. Il suo pensiero però va alle femmine che, d’un tratto, non riesce più a vedere; sono scomparse, se ne sono andate, si nascondono a lui o sono del tutto invisibili? O si tratta esclusivamente di un simbolo, la rappresentazione di tutto ciò che è “femminile”? O entrambe le cose?

In questo racconto, personalmente, vedo anche un importante e strano e originale inno femminista, dal forte impatto emotivo, specie perché scritto da Hilbig. Una toccante critica al maschilismo dilagante di quegli anni, soprattutto durante il regime. Un’ode che dovrebbe parlarci ancora, oggi più che mai.

Oh femmine… voi che non bisogna più chiamare così… non sarà forse possibile spiegare il vostro caso con il solo fatto che un’incredibile sensibilizzazione del mio occhio vi rende a me invisibili?

Wolfgang Hilbig, «Le femmine»

Nei racconti di Hilbig si passa costantemente da una dimensione cruda, reale, violenta, a un piano simbolico e immateriale, dove tutto è stravolto e si smaterializza in descrizioni oniriche che hanno a che fare con la pazzia, con l’ebrezza, con le visioni di un alcolista, per l’appunto.

In quel momento avrei potuto consegnare al ridicolo il simbolismo delle mie descrizioni maschili, che erano diventate da un pezzo associazioni mentali assurde e il cui stile si andava sempre più deteriorando.

Wolfgang Hilbig, «Le femmine»

Il protagonista, l’io narrante, in questi due racconti è sempre lo stesso Hilbig, seppure sia l’Hilbig dei sogni di Hilbig. Un Hilbig infero che spreca il suo tempo masturbandosi selvaggiamente nei meandri delle fabbriche. Un Hilbig che passa dalle sue divagazioni senza senso, dalle sue «associazioni mentali assurde» a momenti di lucidità in cui sembra come risvegliarsi e rendersi conto del reale, sentenziando frasi di totale smarrimento – «da molto ormai, non sapevo più dov’ero» – che hanno qualcosa di visionario e assolutizzante, che toccano tutti, in cui ognuno di noi si può ritrovare, poiché riguardano la natura umana, la gemma più intima e oscura del nostro essere.

Nessuno mi avrebbe trovato: combattevo le mie battaglie pressoché solo con me stesso; fra le rovine, negli angoli più reconditi di quei luoghi distrutti dalla guerra, mi sapevo sicuro, invisibile e lontano dalle orecchie altrui, lì tenevo nascoste le mie sciabole di legno tinte di verde dalle ortiche che sfalciavo per farmi varco, un verde che al sole del tramonto sembrava virare al rosso. Allora le ombre si appostavano, intanate nelle crepe dei muri, ad aspettare il momento dell’agguato, ingigantendosi…

Wolfgang Hilbig, «Vecchio scorticatoio»

Quella di Hilbig è una lotta costante, interiore, tra l’impossibilità di vivere il suo presente e la difficoltà di convivere con gli incubi incontrati nelle sue allucinazioni. Tra la necessità di rivedersi bambino, coi suoi riccioli d’oro ancora vergini e puliti, e la violenza dirompente del regime e dei regimi, capace di insozzare per sempre il biondo dei suoi capelli da ragazzino, bello e insolente.

Era come se dopo notti del genere dovessi faticosamente trasformarmi a ritroso, quasi fossi invecchiato a folle velocità assumendo un’età che non potevo accettare: nel piccolo bosco che nascondeva il luogo sacrificale degli animali deportati ero stato tramutato in connivente, nel compartecipe di un qualche Reich Millenario e della sua storia, e ora ero io stesso uno di quei vecchi induriti e senza sogni, anche i miei riccioli d’oro erano stati insozzati dal lerciume delle rampe…

Wolfgang Hilbig, «Vecchio scorticatoio»

Anche in Hilbig torna il tema dell’infanzia, della fanciullezza ancora vergine. Della capacità di immaginare e di «fare poesia».

È nella poesia che sia Kunze che Hilbig, ognuno a suo modo, trovano una fuga, un riparo, un ritorno all’innocenza. L’innocenza capace di credere. L’innocenza capace di vedere l’invisibile. E di vedere oltre le assurdità e l’orrore del visibile, qualcosa di invisibile e prezioso, di salvifico. Una speranza, pur morta.

Così come in Bernhard e Gombrowicz, nel caso di Hilbig, e piuttosto di Sebald, Benn e Bachmann in relazione a Kunze, la poesia del linguaggio, la potenza della parola può rovesciare le sorti del mondo intero. L’ossessione, la mania del verbo può ridarci ciò che ci spetta: la sensazione di esistere.

Nella crisi, solo nella crisi l’artista trova il movente per compiere l’assassinio, per uccidersi simbolicamente e scoprire quindi, attraverso l’atto, tramite il gesto artistico, cosa significa vivere, cosa vuol dire essere. E per chi, come Kunze e Hilbig, ha sempre vissuto nel parossismo imposto e insopportabile della dittatura, trovare le parole, tutte le parole – nuove, inventate, incontrate per strada, trasfigurate dai sogni, deturpate, ricucite l’una all’altra nella speranza di una cicatrizzazione gradevole alla vista – diventa un imperativo: una ragione di vita o di morte. E questa urgenza assoluta e viscerale effluisce in ognuna delle pagine di questi due illuminanti poeti, vissuti in esilio come Dante, le cui opere tornano vivide: sono i fantasmi dei corpi sparsi in tutta l’Europa sopravvissuta al Novecento. Il Novecento: questo nonno perfido, con un passato da nazista che tende a dimenticare, ormai immobile sulla poltrona dei suoi anni, apparentemente innocuo, a cui non possiamo più rimproverare nulla e dal quale possiamo solo imparare, ascoltandone i racconti, per provare a vivere diversamente da lui. Meglio di lui.

Seppure, al peggio – lo diceva sempre il mio, di nonno – non c’è mai, mai fine.

«Vecchio scorticatoio, vortice costellato di stelle. Vecchio scorticatoio sotto una volta di pensieri confusi, confuso battito di pensieri coperti di vecchio, vecchio scardinatoio. Pensieri notteriflessi, pensati d’astri: vecchio sbattitoio che offusca le stelle. E nuvole, vecchio fruscio: cervella di fumo dietro fronte di nubi, volta ventosa che obnubila le stelle.

Wolfgang Hilbig, «Vecchio scorticatoio»