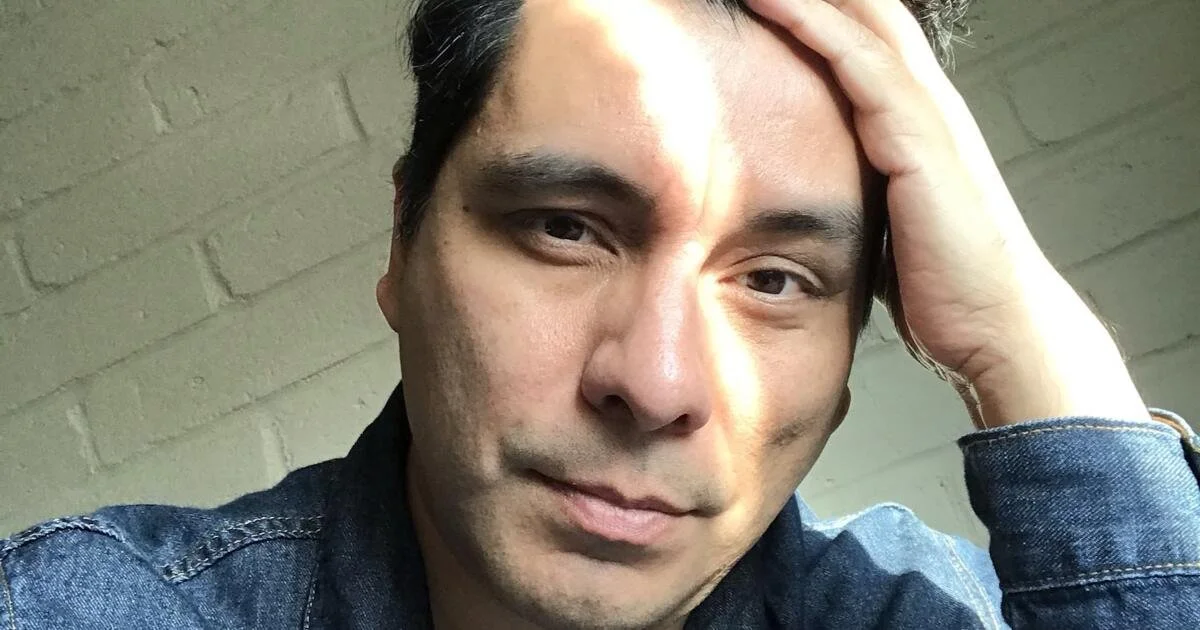

di Alice Pisu

Con Le favole nuove (Edicola, 2024) Livio Santoro compone un complesso mosaico di storie che rivelano nella forma breve l’esaltazione della salvezza nella disgregazione. Le micronarrazioni misurano la complessità di scenari soggetti a continue deformazioni esaltate da una prosa dal passo epico e dagli scorci lirici che attestano l’inesorabilità della dispersione. Il peculiare uso dell’elemento fantastico è funzionale a enfatizzare le anomalie del reale. Gli ingrandimenti su catastrofi personali e storiche a partire dall’esordio Piccole apocalissi (Edicola, 2020) tracciano un percorso cupo, oscuro, che riconosce nelle Commedie del vespero e della notte (Edicola, 2022) la cadenza delle stagioni di un dolore inestinguibile attraverso illusioni e abbagli, sacrifici estremi di figure estromesse dalla comunità, prive di salvezza, e che raggiunge il suo culmine con Le favole nuove nell’indagare il solco tra morte e rinnovamento.

La revisione di figure appartenenti al mito e a leggende popolari esalta gli aneliti sopiti e le fantasie di distruzione che dominano l’essere umano anche attraverso un dialogo aperto e sospeso con creature anomale, per stilare un catalogo di traumi corali che esprimono il conflitto irrisolto tra i soggetti narrati e il mondo che abitano.

Una creatura irregolare fatta di innumere spoglie aveva preso forma, un ammasso lunghissimo variamente decomposto fatto di mani e di braccia, di gambe e di piedi, di ventri, di lingue e di teste, avanti a tutte quella di Glodana Mosselet. E stava emergendo rapida là sotto,

per farsi portatrice di propositi tutt’altro che concilianti.

Sfilano sulla pagina eremiti in fuga nel bosco, bestie parlanti, divinità generatrici di vita, senzatetto che diventano monti appuntiti dal capo brullo, esuli prede di gabbiani famelici, nomadi tormentati da presagi di sangue e distruzione. Ad accomunare le storie la costante riscrittura di una genesi mutevole che, a partire da Memorie del prima, si rinnova con motivi espressivi e tematici nuovi nelle descrizioni di figure sovrannaturali che preesistono al tempo, come Brali in Occhi sorgivi ed equestri primordi che nell’unione spirituale e carnale con Arnali generò gli esseri umani e i cavalli – “Il resto, tutto il resto, venne soltanto dopo” – o come l’essere bifronte fatto in parti uguali d’anima e di carne anteriore che regola gli eventi e vigila il passaggio tra i mondi: con i suoi due membri asperge di seme le due dimensioni, fecondando quanto già inumidito con il latte dei seni (Imaiami).

Le riflessioni sull’origine si nutrono di allegorie e metafore per indagare gli esiti di una trasformazione nell’estrarre la pietra della follia, per riconoscere le condizioni sociali primarie, per immaginare la ricostruzione di paesi deserti e identificare gli elementi necessari a favorire un passaggio di stato. Emblematico in tal senso il racconto Parabola dell’uva, incentrato sulla proposta di un modello per il popolo seguendo l’esempio del grappolo. Occorre saper riconoscere negli acini gli individui capaci di dare vita a una comunità grazie al loro modo di essere collegati tra loro, pur nella consapevolezza che solo uno di loro ne determinerà l’esistenza.

[...]per salvare il tuo popolo devi essere quell’acino, pur sapendo di non poterlo essere tu stesso. Devi esserlo tu ed al contempo devi incoraggiare tutti gli altri ad esserlo, senza che tuttavia nessuno in particolare lo sia. Solo così potrai salvare il tuo popolo, e potrai salvarlo proprio nell’atto di dargli vita.

Nel muoversi tra edifici in rovina, boschi infiniti con miracolosi cespugli di luppolo, rotaie e case cantoniere abbandonate, cordigliere, dimore di estremi presidi sacerdotali, meli che generano frutti avvelenati, terre brune, giardini senzienti e minacciosi che preesistono alle città di cui sono i carcerieri, i soggetti di Santoro si scoprono perennemente tormentati dal tempo, e finiscono per diventare agenti del cambiamento nel contribuire a strutturare universi magici. Si confrontano con una natura ostile, indifferente alle loro sorti, non dichiarano sino in fondo i loro scopi nell’errare in regioni utopiche o nel permanere nella soglia tra mondi diversi.

“C’era spesso un interminabile orizzonte, una strada da percorrere per arrivare chissà dove”.

Le apparizioni composte sulla pagina trovano nella dimensione sotterranea e onirica il preambolo al tragico, l’amplificazione di una follia celata da tormenti e brame, il miraggio di un eterno ciclo di disfacimenti e nuove creazioni. Le narrazioni di Santoro ispezionano l’inganno del noto, trovano in scenari apocalittici le possibilità per esperire la fine e immaginare un rinnovamento che passa per una trasfigurazione singolare e collettiva, dagli accenti surreali che amplificano riflessioni sul significato del sacrificio, sulla colpa, sul potere, sulla rabbia e la follia, su un’idea di giustizia in relazione al castigo, sulle vessazioni subite da popoli improvvisamente accesi dalla rivalsa, sulla conoscenza originaria.

E Calonia Vanià, che impotente aveva assistito allo scempio, profondò nella colpa: lacrime penitenziali presero a sgorgarle in gran copia dagli occhi, tanto da colmare in breve la forra, che divenne infine rivo: il tristo rivo di Calonia Vanià, come viene ricordato ancor oggi. Tristo per la sua lacrimosa genesi, certo, ma anche per aver inghiottito in un batter d’ali due popoli e due milizie, quando per darsi battaglia cercarono a tutti i costi di valicare le acque senza nemmeno togliersi le vesti, senza nemmeno sfilarsi l’armatura.

L’invenzione favolistica che approda alla parabola definisce un’attrazione per il lato oscuro e selvaggio dell’esperienza, misura inquietudini remote e miraggi. La singolare voce letteraria di Santoro si palesa nel bizzarro universo narrativo, nella linea espressiva: i tratti grotteschi dagli stacchi lirici, le distorsioni parodiche, caustiche, tragiche, mostrano gli esiti di un’alienazione che trova nel singolo l’emblema di uno smarrimento che invade ogni cosa e che solo in apparenza è generato da un cataclisma, da un flagello divino o da un destino avverso.

La vena fantastica favorisce nell’opera l’analisi della miseria umana, il presentimento della fragilità di una società moderna svilita dei suoi ideali, intuita negli scenari che ne anticipano le sorti. La prosa febbrile, incorrotta perlustra le possibilità linguistiche attraverso un groviglio di simbologie, dal canto di versi endogeni – “Versi di belva ardente e cieca che emerge furiosa in cerca d’aria e di respiro” emessi da bocche dalle “lingue sconosciute di lava” (Poetica dell’igne) – al verbo che da una voce porpora precede e genera l’oblio o ricostruisce il ricordo (La sua parola).

A definire l’atipicità di questa voce letteraria sono gli esperimenti linguistici, l’espressività stilistica, la ricercatezza lessicale, l’attenzione estrema riservata alle possibilità della lingua, il carattere fantastico, il richiamo simbolista, i motivi tematici, lo studio formale, che rimandano agli esempi di Tommaso Ladolfi, Giorgio Manganelli, Antoine Volodine, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar. Con Le favole nuove Livio Santoro esperisce un rinnovato tempo del mito, scandisce visioni arcaiche e allucinazioni fantastiche, illumina presenze conturbanti e figure inumane che avanzano verso l’ignoto per scandagliare, nell’inatteso dispiegamento di fantasie utopiche, una tensione alla liberazione del represso che illumina di possibilità nuove l’inganno sensibile.