CARVER E DOSTOEVSKIJ – LA SCENEGGIATURA COME AUTOBIOGRAFIA

di Antonio Tedesco

Incontro con Tess: un’introduzione

Sulle pagine del trimestrale Nuovi Argomenti, per la precisione il n° 3 del 1982, trovai, nella sezione scritture, un racconto che si intitolava Cattedrale. L'autore era un americano ancora sconosciuto in Italia. Si chiamava Raymond Carver. Seppi poi che un suo libro, che aveva lo stesso titolo del racconto, era stato pubblicato da Mondadori, ma era passato pressoché inosservato.

Lessi qualche riga come si fa con un autore sconosciuto per vedere se "prende". Mi prese. Più di quanto mi aspettassi. Lasciandomi un senso di sconcerto e di stupore che mi spinse a rileggereil racconto da capo immediatamente.

Verso la metà degli anni ottanta arrivò l'ondata dei minimalisti americani, e Carver, a cui a torto o a ragione fu attribuita una sorta di paternità letteraria di questi giovani autori, divenne famoso anche da noi. Da quel momento venne pubblicato tutto ciò che scriveva, saggi, racconti, poesie. E io leggevo tutto, accanitamente. Affascinato da quel realismo schiacciante e, ancora di più, da quella inquietante vena surreale che pareva serpeggiare sotto la superficie della sua scrittura.

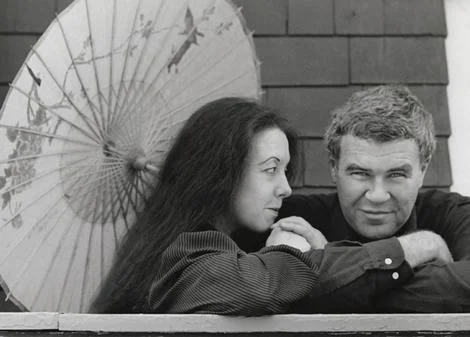

Come dire tutto questo a Tess Gallagher quando l'abbiamo incontrata in un giorno di settembre del 1999 a Villa Bruno, S. Giorgio a Cremano, in occasione della presentazione di un libro dove raccontava proprio del suo decennale rapporto con il grande scrittore americano? Il libro si intitolava Io e Carver – letteratura di una relazione ed era pubblicato in Italia da minimumfax, che, insieme al Circolo Letterario I Vesuviani, di cui ero tra i soci fondatori, aveva organizzato la presentazione. Insomma, come esprimere a lei, e a Carver (che da più di dieci anni, ormai, non c’era più) per tramite suo, tutta la nostra riconoscenza?

Una maniera si presentò. Inaspettata, per la verità. E fu più di quanto nelle mie più rosee speranze mi sarei potuto attendere. Addirittura un contributo ad arricchire la memoria di Carver custodita da Tess. Solo un piccolo cimelio, una piccola testimonianza ma che, incredibilmente, io avevo e a lei mancava.

Si trattava della sceneggiatura cinematografica scritta a quattro mani da Tess Gallagher e Raymond Carver sulla vita di Dostoevskij. Un lavoro commissionato loro da Michael Cimino per un film mai realizzato.

Il volumetto che contiene la sceneggiatura e una nota di Carver su come si fosse svolto il lavoro tra lui e Tess, fu pubblicato in Italia da Mondadori nel 1987. A suo tempo mi ero precipitato a comprarlo appena avutane notizia, visto che uno dei miei scrittori preferiti si occupava di cinema, mia grande passione, e per di più c'era di mezzo Cimino, regista che stimo moltissimo. Fu una fortuna perché ben presto quella pubblicazione fu ritirata dal commercio per una complicata storia giudiziarialegata forse a questioni relative ai diritti d'autore. (Il libro si è potuto ripubblicare, poi, solo molti anni dopo, col titolo Dostoevskji, una sceneggiatura, sempre ad opera di minimumfax, ma in una nuova traduzione).

All'incontro con Tess mi ero portato quel libricino sperando che lei, essendone coautrice, me lo firmasse. Quando lo vide si illuminò di gioia e di stupore. Disse che alla sua raccolta di libri di Carver, pubblicati anche in edizioni straniere, quello, in particolare, che aveva avuto una storia così tribolata, le mancava. Mi parve naturale, a quel punto, dirle che le avrei ceduto volentieri la mia copia. Tess ne fu felice. Quel piccolo libro, oltretutto, era una delle poche testimonianze che rimanevano del suo primo lavoro con Ray. Disse addirittura che lo avrebbe incorniciato e messo in bella evidenza all'ingresso della sua casa.

Un libro che per tanti anni era rimasto nella mia libreria adesso sarebbe finito nella casa che lei aveva condiviso con Carver. Ma ancora più incredibile è stato il fatto che fu Tess a chiedere a me di firmarglielo. E di scriverle una dedica.

La regia come intuizione e creazione

Questa piccola reminiscenza personale, oltre ad evocare un episodio che rimane per me, ancora oggi, molto gratificante, serve soprattutto a introdurre il discorso su un aspetto insolito, quasi anomalo e sicuramente poco approfondito dell’attività letteraria di Carver.

Sembrerebbe difficile, a prima vista, dire perché Cimino abbia pensato proprio a lui per la sceneggiatura di un film ispirato alla vita di Dostoevskij. Forse aveva amato i suoi racconti. Ma è anche possibile che, con la sensibilità propria degli artisti, avesse colto delle affinità tra i due scrittori. In fin dei conti, non è proprio del “regista” (e di un regista che ha firmato film come Il cacciatore e I cancelli del cielo) creare delle relazioni, connettere degli elementi, stimolare azioni che producano, a prescindere anche dalle loro stesse finalità ultime, un senso?

E, allo stesso modo, perché Carver, che per sua stessa ammissione non aveva alcuna idea di come si scrivesse una sceneggiatura (particolari schematismi, terminologie tecniche ecc.) aveva accettato? Tanto più che, come lui stesso dice nella nota introduttiva al testo del lavoro pubblicato, si trovava in un momento che lo vedeva già particolarmente occupato, tra impegni alla Università di Syracuse, dove insegnava scrittura creativa, e pubblicazione di alcuni libri che stava mettendo a punto. Mentre Tess Gallagher, della quale aveva chiesto e ottenuto la collaborazione, era in quel periodo a Port Angels, impegnata, a sua volta, ad assistere il padre gravemente malato e in fin di vita.

Corrispondenze. Lo scrittore allo specchio

Ma partiamo dall’inizio. Come lo stesso scrittore racconta, Cimino lo contattò essenzialmente per una riscrittura. Aveva già un copione che era passato per varie mani ma lo reputava insoddisfacente. Lo stesso Carver concluse che da lì si poteva ricavare ben poco e optò per riscrivere la sceneggiatura di sana pianta. Si mise a lavoro con Tess scrivendo, rivedendo, modificando e rispedendosi il copione da una città all'altra (tra Syracuse e Port Angels) innumerevoli volte, e discutendo lungamente a telefono delle scene che andavano di giorno in giorno concependo ed elaborando. Nonostante le difficoltà operative il lavoro fu portato a termine in pochi mesi e fu consegnata al regista una sceneggiatura di ragguardevoli dimensioni che Cimino apprezzò molto. Ma che, per la caduta di interesse del produttore che pur l’aveva commissionata, rimase irrealizzata. Trattandosi di un lavoro che aveva strettamente condiviso con Tess, Carver pensò di utilizzarlo, tempo dopo, quando gli fu chiesto un contributo per la Back-to-back series, per la quale furono selezionate e assemblate, in maniera coerente, parti della sceneggiatura originariamente scritta, facendo in modo, però, di preservare e conservare tutto l’impatto drammatico che il testo originale conteneva. Ed è in quest’ultima forma, così rielaborata, che il testo è stato pubblicato prima negli Stati Uniti e poi in Italia, attraversando anche le vicissitudini giudiziarie cui abbiamo accennato.

Ma quale molla può aver fatto scattare in Raymond Carver la proposta di Cimino? Da una parte il lavoro su questa sceneggiatura potrebbe evocare o adombrare il romanzo che lo stesso Carver non ha mai scritto. E farlo, ripercorrendo la parabola esistenziale di uno dei più grandi scrittori di sempre, può essergli sembrato particolarmente gratificante (“Dostoevskij. Lo stiamo facendorivivere”, gli disse una volta Tess entusiasta). Considerato anche che, da un punto di vista tematico, sia Dostoevskij che Carver hanno messo l'uomo, o meglio, quel senso fragile e sfuggente di umanità, al centro della loro opera. Così, se quando scrive racconti o poesie lo scrittore americano deve, giocoforza, condensare, concentrarsi sul dettaglio per il tutto, qui, invece, (anche in onore al soggetto trattato) può spaziare in una narrazione più ariosa e articolata. Raccontare attraverso sbalzi temporali e ambientazioni differenziate, dando sfogo a quella esuberanza narrativa che nei racconti rimane necessariamente compressa. In uncerto senso è come se, con l'aiuto di Dostoevskij, Carver provasse a superare certi limiti, si spingesse oltre, cercasse di volare più in alto.

E qui potrebbe esserci un altro dei motivi della sua scelta.

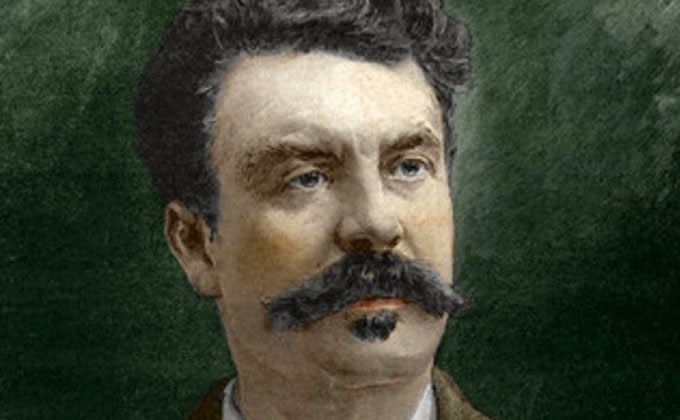

C’è nella sceneggiatura un episodio emblematico che si potrebbe facilmente ricondurre alla biografia di entrambi gli scrittori. E’ ambientato in Siberia, nel periodo in cui Dostoevskijsconta la sua condanna ai lavori forzati. Qui raccoglie, insieme ad altri detenuti, un’aquila dall’ala ferita e se ne prende cura aiutandola a guarire e restituendole, infine, la libertà.

Tutta la sceneggiatura, infatti, pone come momento centrale proprio il Dostoevskij “dall’ala ferita” che gli impedisce di “volare”, l’uomo combattuto e contrastato sia nell’animo che dalle circostanze esterne. A partire dal suo arresto per attività eversive, alla finta esecuzione, sulla cui descrizione la sceneggiatura si sofferma dettagliatamente scavando molto a fondo sui sentimenti che un uomopuò provare in una simile circostanza. E poi il trasferimento in Siberia la notte di Natale, i lavori forzati, la vita da detenuto, i lunghi anni di confino. Esperienze che segneranno per sempre la sua esistenza. Ma spazio viene dato anche alle sue contrastate relazioni amorose e al vizio del gioco, un “demone” che si manifesta soprattutto come bisogno morboso di “perdere” e lasciarsi risucchiare in un vortici di difficoltà e disperazione che ha il potere, per altri versi, di stimolare e mettere in moto il processo creativo. E di fargli rivivere, allo stesso tempo, come fosse una necessità interiore, risvegliata dall’episodio del finto plotone di esecuzione, l'esperienza di morire e rinascere continuamente. Un’esistenza tormentata che solo verso la fine, cioè dopo l’incontro con Anna Grigor'evna, assunta come stenografa e poi divenuta sua moglie, sembra riuscire a trovare un nuovo equilibrio. Carver conclude così la sua nota di presentazione al testo pubblicato: “Anna si mise a lavorare per Dostoevskij come stenografa, se ne innamorò e lo sposò. Grazie a lei gli ultimi anni di Dostoevskij, il periodo dei Demoni e dei Fratelli Karamazov, furono anni di pace e di tranquillità”.

Carver sa di che parla quando racconta le dure esperienze della vita di Dostoevskij. Anche lui è stato “un’aquila dall’ala ferita”. Ha conosciuto la disperazione ed ha guardato in faccia la morte che, nel suo caso, non aveva le sembianze di un plotone di esecuzione, ma quelle di un alcolismo all’ultimo stadio in cui per anni si è dibattuto e che, a un certo punto, tra ricoveri e falliti tentativi di disintossicazione, ha messo in pericolo più che serio la sua vita. Anche per Carver, come è stato per Dostoevskij con Anna, l’incontro con Tess ha significato una vera rinascita, un capovolgimento totale, segnando un periodo di creatività e di stabilità artistica molto proficuo. Un rapporto, quello con la poetessa americana, che gli aveva restituito forza e fiducia e gli aveva assicurato quei dieci anni “di pace e tranquillità” durante i quali aveva potuto dedicarsi completamente alla sua attività di scrittore. Qualcosa che lui stesso, in una toccante poesia scritta quando il male che lo ha ucciso era già in fase avanzata, aveva definito “una pacchia”. Anche lui come Dostoevskij aveva conosciuto questa linea di demarcazione che aveva diviso in due la sua esistenza. Il Carver “cattivo”, mosso da un violento impulso autodistruttivo e consumato dall’alcol, e il Carver “buono” che, nel rapporto con Tess, trova la serenità e la forza di contrastare e vincere il suo lato oscuro che aveva prepotentemente preso il sopravvento. Una metamorfosi, o meglio una presa di coscienza, attraverso cui lo scrittore americano sviluppa un sincero e profondo sentimento di compassione per sé stesso e per l’umanità intera. Come, con felice evidenza, traspare dai racconti del suo ultimo periodo.