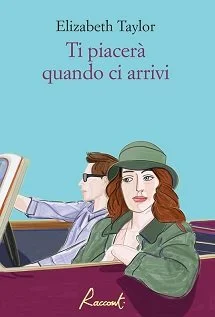

Titolo: Ti piacerà quando ci arrivi

Autore: Elizabeth Taylor

Editore: Racconti Edizioni

Traduzione e curatela: Paola Moretti

pp. 288 Euro 18,00

di Debora Lambruschini

Dove se ne stava nascosta Elizabeth Taylor? Non l’attrice, ma quella «famosa per non essere più nota» come sottolineava causticamente il critico Ben Schwarz su The Atlantic? Era nascosta in bella vista e ora che una selezione dei suoi racconti è finalmente approdata per la prima volta anche nelle librerie italiane non ci sono più ragioni per ignorarla. Racconti edizioni scova queste gemme di humor e disperazione, raccolte nel libro Ti piacerà quando ci arrivi, intrise di una englishness che la traduzione di Paola Moretti (a cui si deve tutta la curatela della raccolta) riesce a rendere abilmente in italiano. Per la verità qualcosa di Taylor era già stato pubblicato in Italia, ma pochissimo e ancora meno quello che risulti attualmente reperibile: i romanzi La colpa, A casa di Mrs Lippincote (forse il suo testo più celebre), Mrs Palfrey all’hotel Claremont (anche questo abbastanza noto), Mossy Trotter (il suo unico libro per ragazzi), La gentilezza in persona, Una ghirlanda di rose, Angel. È nella forma breve, però, che il talento letterario, l’arguzia e quell’uso «preciso del linguaggio» intrecciato a uno stile sobrio si fanno davvero peculiari e ammalianti.

Nata Elizabeth Coles (Reading, 3 luglio 1912 – Penn, 19 novembre 1975), prende il cognome dal marito John, conosciuto negli anni Trenta, scegliendo di usare proprio quel nome per la pubblicazione dei suoi lavori, inconsapevole dell’omonimia che di lì a poco l’avrebbe accostata – portando a non pochi equivoci – a una tra le attrici più famosa dei tempi, la diva dagli occhi viola. Cresciuta fuori Londra in una famiglia appartenente alla classe medio bassa, frequenta tuttavia le migliori scuole femminili del posto, distinguendosi soprattutto in inglese, ma l’avversione per la matematica ne comprometterà l’accesso all’università. Ancora adolescente inizia a scrivere e recitare in spettacoli teatrali amatoriali: sarà proprio durante uno di questi spettacoli che rimarrà ferita da un fuoco d’artificio che le danneggia irrimediabilmente la vista dall’occhio sinistro. A seguito del rifiuto da parte delle principali università per via delle sue lacune in matematica, studia stenografia e poi inizia a lavorare come governante, maestra d’asilo, bibliotecaria. Si dedicherà anche alla carriera politica, aderendo al partito comunista, per poi scegliere la vita coniugale e la scrittura, ragionando sempre su come la domesticità influenzi la creazione letteraria, soprattutto per le donne, argomento che ricorre spesso in forme diverse nei suoi scritti.

Autrice di dodici romanzi, una novella, un libro per ragazzi e svariati racconti, Taylor è stata quindi riconosciuta come una delle maggiori scrittrici britanniche del Novecento, accostata ad autrici quali Elizabeth Jane Howard, Ivy Compton-Burnett, Elizabeth Bowen, Barbara Pym. E Jane Austen, da cui tutto ha avuto origine. La prosa di Taylor è intrisa di humor ma anche di disperazione, retta da un uso peculiare della lingua, lo stile capace di raccontare tanto la realtà tangibile quanto il mondo delle emozioni, soffermandosi sul dettaglio rivelatore, accogliendo le varie sfumature di linguaggio e classe sociale di cui fuori dal contesto britannico forse non si riesce a coglierne appieno la portata ma basta anche un’eco per restarne affascinati. Questi quattordici racconti, selezionati da Paola Moretti, sono scelti come i più rappresentativi, il meglio della produzione breve di Taylor: un microcosmo di storie autonome, attraversate da temi e modi comuni nei quali il confine tra umorismo e grevità è spesso labile. È un sorriso amaro, intrecciato a un’ironia caustica a tratti, ma mai cattiva, tutt’altro. Uno sguardo pieno di umanità per quegli uomini e, soprattutto, per quelle donne protagoniste delle storie. Racconti scritti tra gli anni Quaranta e Sessanta del secolo scorso e apparsi su riviste come Vogue, New Yorker, Harper’s Bazaar, in cui tuttavia la connotazione temporale appare sospesa, dai contorni sfumati, e sono alcuni dettagli – la televisione, la macchia, i telefoni – a riportarci nel tempo in cui sono collocati; una sospensione temporale che si intreccia allo spazio geografico e sociale della narrazione, quella middle class suburbana che è il cuore della riflessione letteraria di Taylor.

Il centro nevralgico di queste storie sono infatti le donne della classe media dei sobborghi, il quotidiano che diviene domesticità, le increspature sulla superficie all’apparenza regolare. Storie in cui più del plot è lo spaccato di vita che rappresentano a fare la narrazione e che grazie allo straordinario orecchio di Taylor si compone in un microcosmo di personaggi, voci, pub decadenti e antiche dimore, cottage, giardini. È la provincia inglese con il suo cicaleccio costante, il quotidiano impresso sulla pagina. Storie autonome ma accomunate da un’occorrenza di tematiche e spunti: la maternità – quasi sempre mancata – , l’alcol, la solitudine, l’insoddisfazione coniugale, la complessità delle relazioni.

Emblematico, il lungo racconto con cui si apre la raccolta, Hester Lilly, un portento di stile, ironia e dramma, minuzia di dettagli e sospensione.

La prima sensazione di Muriel fu quella di un sollievo beffardo. Il nome, Hester Lilly, le aveva dato l’impressione di una delicatezza preraffaellita con un che di tiroideo. Questo, insieme alla giovane età e alla tenerezza che suscitava, avrebbe rappresentato un pericolo per qualsiasi moglie, mentre nei mariti poteva ispirare senso di protezione e galanteria: i nemici più difficili da combattere, rispetto ai quali la semplice ammirazione non era nulla. «Se fa leva sulla compassione» rifletteva, «così giovane e orfana, qualsiasi mia rimostranza sembrerà oltremodo insensibile».

Ma Muriel, la moglie protagonista di questa storia, non potrà fare a meno di guardare con sospetto l’arrivo della giovane cugina del marito, accolta in casa loro perché rimasta senza famiglia; Hester Lilly è una creatura timida, spaventata, che Muriel finge di prendere sotto la propria ala ma verso la quale ha sentimenti di natura assai meno caritatevole di quanto vada declamando. Una sottile, feroce gelosia la investe e si insinua nel suo matrimonio. «È chiaro che sei innamorata di Robert»: la brutalità con cui Muriel rivolge a Hester queste parole apre uno squarcio nella finzione, nel rispettoso equilibrio costruito su piccole falsità e non detti. Tutto è destinato a guastarsi. Che la giovane sia effettivamente innamorata del cugino Robert, che tra i due possa o meno nascere qualcosa di romantico, non importa: il dramma al centro della narrazione è la rappresentazione di un matrimonio le cui crepe sono sempre più marcate, logoro di distante e silenzi, convenzioni, perbenismo, dove ogni sentimento d’amore se c’era sembra essere perduto per sempre.

«Se Hester non fosse mai arrivata! Se fosse rimasto tutto come prima!»

«Lei non c’entra niente. È del tutto innocente».

«La sua innocenza è velenosa. Ci ha corrotti»

È la funebre scoperta del loro disamore, della spaccatura che si è creata nel matrimonio, un abisso nel quale gettare parole «come a volerlo chiudere prima che fosse troppo tardi».

Intorno, i tentativi di Hester di affrancarsi dallo sguardo e dal giudizio di Muriel, la strampalata frequentazione con la vecchia alcolizzata dal paese, un corteggiamento… Ce la faranno Muriel e Robert? Ce la farà il loro matrimonio? È su questi dubbi che Taylor costruisce la narrazione, sulle solitudini e le distanze della coppia, usando nelle storie anche registri diversi: in Gravement Endommagé marito e moglie partono per una vacanza sperando che questo tempo insieme possa riavvicinarli, ma il lungo e monotono viaggio in macchina sembra invece acuire le tensioni e la distanza; in Una tara di famiglia, forse, i rumori familiari del pub sono il canto delle sirene di un neo marito che dimentica completamente la moglie ad attenderlo in camera; o, ancora, in Il rossore la protagonista dimostra un innegabile aplomb di fronte alle bugie della vita coniugale della sua domestica.

Ogni racconto – o quasi – rappresenta una sfumatura dell’indagine di Taylor sulle relazioni, sulla vita coniugale e le sue frustrazioni, con un registro che sa farsi ora ironico ora greve, e dove la solitudine è il fardello comune degli uomini e delle donne ritratte. L’insoddisfazione coniugale è resa al suo massimo nella storia Un uomo devoto, laddove la coppia protagonista non è neanche davvero sposata: è una facciata, una bugia orchestrata per trarne vantaggio, ma che gli si ritorcerà contro. Nella ricerca di Silcox ed Edith di un luogo di lavoro più consono ai loro standard di rispettabilità, si intreccia una rete di bugie che lentamente sembrano confondersi sempre più con la realtà:

Avevano sofferto gli orrori della gente comune e questa fuga verso l’eleganza era importante per entrambi. I pericoli che li minacciavano non avevano a che fare con il lavoro, che entrambi padroneggiavano dall’inizio, ma con la loro vita privata. Per Edith era un’agonia pensare che ci si aspettasse

che passassero il loro tempo libero insieme.

Alla riflessione sulla vita coniugale, l’autrice alterna anche l’interessante rappresentazione del piccolo mondo della comunità che lo popola: il rituale del pub – l’alcol, una costante di queste storie, tanto per gli uomini quanto per le donne – , le visite tra vicini, il pettegolezzo; lo sguardo di Taylor si posa su questi duplici aspetti, descrive minuziosa l’interno di una casa e le abitudini della sua proprietaria, per poi spostarsi altrove, raccontando un’altra storia ancora (La benefattrice), in un cambio di punti di vista e piani narrativi arditi e funzionali. Curiosa, poi, la scelta di inserire il racconto La carta moschicida, che si discosta dal resto della produzione qui selezionata per la sottile tensione che via via si fa strada nella storia, fino all’ambiguo finale. È una virata interessante, ma non del tutto fuori luogo: è solo l’altra faccia della realtà suburbana, quella più oscura che, pur con le dovute differenze del caso, trova eco in certi racconti di Patricia Highsmith (penso per esempio a Un uomo tanto gentile, contenuto nella raccolta Donne, La Nave di Teseo).

Inseguendo questo filo rosso che lega i racconti di Elizabeth Taylor ad altre storie, ad altre scrittrici – oltre alle influenze più esplicite ricordate in apertura – quella capacità di osservazione della realtà si lega per alcuni versi alle storie di Bette Howland (Storie di vite diverse, Sem), il dettaglio carico di significato e le vite minime di certi racconti di Hilma Wolitzer, fino alla feroce ironia di Dorothy Parker nella rappresentazione della solitudine.

Storie diverse, autrici diverse per contesto geografico, narrazioni, sguardo, ma in qualche modo legate da quel filo. Da Jane Austen a Elizabeth Taylor, che scrisse per sé forse il nome sbagliato ma pesò ogni altra parola con estrema cura.