di Matteo Moca

Diversi sono i valori che le immagini assumono all'interno di un testo letterario e possono dipendere, per fare giusto una delimitazione preliminare, da due fattori: il tipo di documento figurativo di cui si tratta (la fotografia, il disegno o l'illustrazione) e, ovviamente, dal tipo di testo letterario che accompagnano (racconto, romanzo, poesia, reportage o altro ancora). Già solo da questa arbitraria distinzione emergono bene i molteplici incroci che si possono creare e la conseguente pluralità di risultati, inafferrabile e impossibile da classificare in maniera netta e decisiva. Se però si volesse provare a restringere il campo delle possibilità, potrebbe essere interessante partire da una delimitazione letteraria, facendo per esempio riferimento alla narrativa breve e valutando, in alcuni casi specifici, quale possa essere il valore, aggiunto o meno, dell'immagine rispetto al testo. Credendo negli aspetti multiformi che la narrativa breve può assumere, e quindi non solo il racconto propriamente detto, ma qualsiasi forma dall'estensione ridotta diretta al dispiegamento di una storia, si potranno fruttuosamente affiancare le brevi epifanie joyciane illustrate da Vittorio Giacopini, le fotografie di Francesco Pernigo per l'autobiografia per intérieurs Asterusher: autobiografia per feticci di Michele Mari, o le immagini che costellano i versi che si fanno prosa di Claudia Rankine in Non lasciarmi sola. Si tratta quindi di libri dal valore e dagli aspetti letterari molto differenti, ma questo non impedisce di fare un discorso complessivo sulla funzione dell'immagine nel testo anzi è, quasi paradossalmente, un modo per favorire un simile discorso perché può offrire l'occasione per mettere in risalto un aspetto quanto più generale e valutarne, in maniera e in situazioni diverse, l'incidenza. C'è però, in effetti, un elemento che accomuna questi testi ed è che le immagini che ne costellano lo svolgimento non sono opera dell'autore che scrive, elemento che porta anche a riflettere sul valore editoriale che questo legame tra testo e immagine riveste e quanto questa relazione possa arricchire il testo e offrire spunti ulteriori al lettore.

Partire dalla recente raccolta Epifanie di James Joyce (pubblicate da Racconti con la traduzione di Carlo Avolio e contributi di Avolio, Enrico Terrinoni e Vittorio Giacopini) risulta particolarmente adatto a questo scopo perché si tratta del libro dove la distanza temporale tra i brevi testi joyciani e le illustrazioni, opera di Vittorio Giacopini, è più ampia. Come noto le Epifanie sono una serie di brevi frammenti che lo scrittore irlandese scrive tra il 1900 e il 1904, cioè fino al momento in cui Joyce non deciderà di essere un esule permanente in Europa tornando a Dublino solo in pochissime occasioni, prima di abbandonare il progetto per dedicarsi a Dubliners e al Portrait of the Artist as a Young Man, che usciranno rispettivamente nel 1914 e nel 1916. Eppure questi testi non solo, come la critica ha messo in luce, figurano come momenti centrali dell'apprendistato dello scrittore sia per quanto riguarda i temi (la città di Dublino giusto per fare un esempio macroscopico) che l'idea teorica generale (il tentativo, per esempio, di rivelare con pochi tratti la quidditas, l'essenza degli oggetti), ma sembrano prestarsi in maniera naturale a un continuamento visivo proprio per la loro natura frammentaria e incompleta.

Enrico Terrinoni nel suo saggio introduttivo, parlando dello «scrivere epifanico» di Joyce, di questi scritti che anticipano ogni opera compiuta successiva, tira in ballo il concetto dell'ekphrasis, la descrizione verbale di un'opera d'arte visiva. Parlando di uno dei maestri assoluti dell'ekphrasis, Roberto Longhi, lo storico dell'arte André Chastel ha scritto che questa analisi-descrizione «ha il compito di mantenere o di riportare lo spirito a temperatura elevata», ma se per la pittura le immagini sono il linguaggio muto che dà la possibilità a chi osserva di descrivere a parole ciò che l'occhio cattura, qui Giacopini compie piuttosto un percorso inverso e, se realmente aderente alla realtà della pagina come in questo caso, forse ancora più difficile. Una sorta di ekphrasis al contrario, il tentativo di dare a una materia che già parla una voce differente che non sia però semplice apparato accessorio, ma provi piuttosto a visualizzare «segreti decifrati», come scrive Terrinoni, che naturalmente, proprio per la loro natura bozzettistica e volutamente incompleta, si prestano a essere illustrati, continuati. Se infatti Joyce è quell'artefice della parola di cui parla a ragione e con estrema fascinazione Terrinoni (la lingua è fatta di particelle minime che si incontrano e compongono la materia, e così per Joyce le lettere sono «il microcosmo in cui si riflette in maniera quasi frattalica il macrocosmo della sua scrittura» scrive Terrinoni nel recente Su tutti i vivi e i morti) e l'epifania è la testimonianza dello sforzo di ridefinire il mondo attraverso la parola, i disegni di Giacopini provano a offrire allo battaglia di Joyce con le parole un'altra arma simbolica, quella del tratto visivo che in questo volume evoca continuamente lo stile joyciano concentrando la sua attenzione su particolari, nient'altro che parole appunto, che ne diventano il tagliente contraltare. Ma il lavoro di Giacopini, leggendo il suo bel saggio che chiude il volume, L'occhio di Joyce, sembra anche obbedire a un'esigenza autoriale dello scrittore romano che attraverso le molte illustrazioni di queste epifanie tratteggia la sua lunga frequentazione con l'opera joyciana, ponendo l'attenzione su oggetti particolari che segnano la sua lettura dell'opera dello scrittore irlandese e costruendo una sorta di autobiografia critica per immagini che risulta, proprio affiancando il testo, perfettamente riuscita. Nel suo bel saggio Giacopini scrive che se anche il tempo degli epigoni di Joyce è finito, «di certo non si è concluso il bisogno di fare i conti con un autore il cui passaggio sulla terra ha cambiato semplicemente tutto» e aggiunge che «dopo Joyce, dopo l'Ulisse, la letteratura è diventata futile. Non c'era più niente da dire» ma, chiosiamo, forse c'è ancora qualche elemento da disegnare.

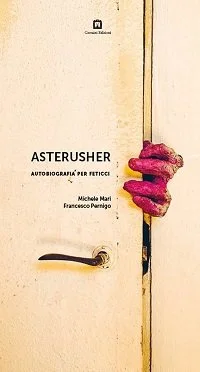

Se appunto nel libro di Joyce si tratta di disegni, la faccenda è diversa nel libro di Michele Mari dove la natura delle immagini è fotografica: Autobiografia per feticci recita il sottotitolo di Asterusher (pubblicato da Corraini) e i feticci sono proprio gli ambienti, gli oggetti, i dettagli, i cassetti delle case abitate dall'autore o dove lui si è trovato a scrivere, in un libro che si configura come una vera e propria galleria autobiografica per immagini. Dentro la ricchezza dei riferimenti letterari che costellano le pagine di Mari, la sua Autobiografia per feticci riesce a compiere perfettamente quella fusione tra testo e immagini facendone un unico corpo che tenta di raggiungere l'essenza più profonda delle cose, cioè sfiorare il fantasma che la fotografia è in grado di evocare e la scrittura di solleticare. «L’essenza dell’immagine – ha scritto Maurice Blanchot – è di essere tutta esteriore, senza intimità, e ciononostante più inaccessibile e misteriosa dell’idea dell’interiorità; di essere senza significato, pur evocando la profondità di ogni possibile senso» e in queste pagine, sempre mantenendo la sua inafferrabilità, l'immagine grazie al supporto dei testi tenta di scovare una sua natura più concreta e tangibile: così i brevi testi che accompagnano le immagini di Asterusher acquisiscono la forma di un contraltare che faciliti il tentativo di trarre suggestioni in grado di agevolare la via dell'interpretazione. «Luce, e forza; forza, e luce. Misticismo e sacre scritture, salute e cosmica energia. Mi chiedo però se queste industriali didascalie siano qui risemantizzate al sevizio dei libri, o se viceversa, contrapponendovisi, li irridano»: questo scrive Mari sopra a una fotografia che cattura un particolare di una biblioteca riassumendo una delle forme che assume questa relazione tra testo e immagine, insubordinata, per certi versi anarchica, che emerge in tracce fisiche che si dissolvono nella scrittura, in un processo quasi opposto rispetto a quello di Giacopini, ma uguale nello stabilire un'identità ambigua del mezzo letterario che così come nel racconto La casa di Asterione di Borges, a cui il titolo del libro di Mari rimanda, assume la forma di un labirinto dove, com'è naturale che sia, non è possibile conoscere ciò che si parerà davanti, come neanche il suo abitante sa, in fondo, quale sia la sua natura.

Il libro della poetessa americana Claudia Rankine si situa quasi in una zona di mezzo dentro questo discorso a maglie larghe che ha incluso James Joyce e Michele Mari. Non lasciarmi sola (tradotto da Isabella Ferretti per 66thand2nd) è innanzitutto un testo magistrale nel mettere in crisi le definizioni letterarie: Rankine sfonda il muro che prova ancora a separare la poesia dalla prosa e così Non lasciarmi sola si può leggere come una serie di brevi racconti dall'andamento saggistico su argomenti differenti (dal cancro al seno al lutto per un figlio perso, dalle macerie del terrorismo alla persecuzione razziale), vuoi per l'assenza degli a capo che regolano normalmente il dettato poetico, vuoi per il linguaggio cronachistico che connota i vari capitoli in cui si snoda il libro. Non lasciarmi sola è «una risposta all'11 settembre e all'era Bush» ha detto Rankine in un'intervista parlando del libro uscito in origine nel 2004, e nelle varie parti del libro l'attenzione della scrittrice si appunta sul razzismo, sulla solitudine, sulla morte, sulla malattia, sulla politica statunitense, tutti argomenti che però richiamano a uno stato generale di paura, secondo Rankine fomentato dal governo, che muove proprio dal colore della pelle per addentrarsi poi in maniera sottile tra le pieghe dell'esistenza quotidiana. Una televisione che ha sullo schermo le formiche bianche che testimoniano un'assenza di sintonizzazione campeggia sulla copertina e la stessa televisione, opera di John Lucas, torna ripetutamente tra le pagine del libro, un'immagine che riesce a potenziare il racconto di Rankine semplicemente con la sua ripetizione che non fa altro che amplificare il messaggio sotteso dalle parole della scrittrice: l'ossessione comunicativa che costella ogni momento della nostra quotidianità è presente attraverso le immagini ripetute di Lucas (talvolta sulla televisione campeggiano frasi o battute che seguono ciò che il testo suggerisce), ma l'immagine della televisione diventa anche un elemento funzionale alla natura stessa del libro poiché sembra suggerire l'interdipendenza, nell'epoca contemporanea, tra il testo scritto e l'immagine e l'impossibilità, nel voler essere contemporanei, di dividerli. Se si prendono ad esempio le pagine che Rankine dedica alla vicenda di James Byrd, uomo afroamericano ucciso da tre suprematisti bianchi in Texas nel 1998 probabilmente per il solo motivo di aver avuto il coraggio di trasferirsi in una zona dell'America dove non era benaccetto, questo meccanismo si svela nelle sue forme perché Rankine scrive di come Bush non ricordasse se i colpevoli fossero due o tre, sintomo di un disinteresse verso la questione («non ricordi perché non te ne frega niente» chiosa Rankine): ma ciò che sorprende è che Rankine non fa mai il nome di Byrd di cui inserisce solo un ritratto fotografico, come a dire che, dove la parola non arriva, per la violenza insita negli atteggiamenti umani o per l'impossibilità della parola di raccontarla, forse può correre in aiuto un medium ulteriore, l'immagine.

I libri di Joyce, Mari e Rankine testimoniano allora modalità diverse attraverso le quali il testo breve può entrare in contatto con l'aspetto figurativo non funzionando mai come orpello o come arricchimento visivo, ma come necessario completamento. Le strade percorse dagli autori, e da coloro che ne hanno arricchito il risultato finale, con l'unione di testo, disegno e fotografia sembrano inerpicarsi nello sforzo di rintracciare una rievocazione concreta e visiva di ciò che il testo prefigura, in un tentativo che sembra dunque suggerire come questi mezzi ulteriori, ancillari ma non sottoposti alla scrittura, provino a osteggiare le resistenze che l'atto di scrivere può generare.